-

贺泓院士团队在可再生能源制氢方面取得重要研究进展

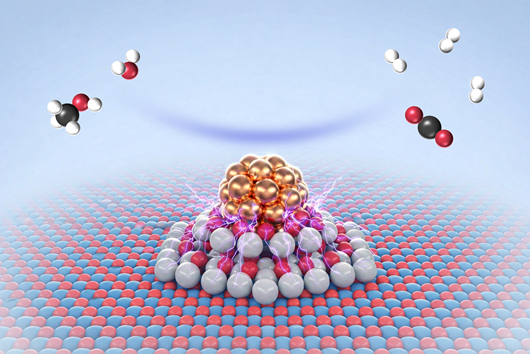

中国科学院生态环境研究中心贺泓院士团队在绿色低碳能源制氢方面取得重要研究进展,成果以“Electronic Metal–Support Interaction at ZnOx/Cu Interface Enhances H2 Production in Methanol Steam Reforming”为题发表于Journal of the American Chemical Society期刊上。在全球能源结构转型和“双碳”目标加速推进的背景下,氢能作为清洁高效的二次能源,被认为是构建未来低碳能源体系的关键支撑。甲醇水蒸气重整制氢(Methanol Steam Reforming, MSR)因可与可再生甲醇及二氧化碳资源循环利用相结合,被视为实现低碳、可持续制氢的重要技术路径。然而,如何精准调控催化剂活性位点以提升反应效率和稳定性,始终是该领域面临的核心挑战。图. ZnOx/Cu界面电子金属-载体相互作用增强甲醇蒸气重整制氢针对这一问题,研究团队以工业上长期广泛应用、但其作用机理长期存在争议的Cu/ZnO/Al2O3催化体系为研究对象,通过精细的结构设计,成功构建了界面结构清晰、可控的ZnOx/Cu模型体系,并在此基础上发现并证实了电子金属–载体相互作用(Electronic Metal–Support Interaction, EMSI)的关键作用。研究表明,ZnOx/Cu界面是反应过程中能够持续调控电子分布和催化行为的核心活性中心。ZnOx物种包覆于Cu纳米颗粒周围,促使电子在界面间实现高效、可逆的双向动态转移,从而显著影响Cu活性位点的氧化还原循环。一方面,ZnOx向Cu的电子供给有效抑制了Cu在反应过程中的过度氧化,增强了水分子的活化能力;另一方面,Cu向ZnOx的电子转移则促进了关键中间体甲酸盐物种的脱氢转化。上述由界面EMSI协同诱导的双重促进效应,使甲醇水蒸气重整反应的产氢效率和稳定性均得到显著提升。该研究工作系统阐明了界面EMSI在Cu/ZnO基催化体系中的本质作用机制,为通过界面工程精准调控催化活性位点提供了清晰范式,不仅加深了对经典工业催化体系的基础认知,也为绿色制氢等低碳能源转化技术的设计与发展提供了重要的科学支撑。中国科学院生态环境研究中心博士研究生刘帝儒为论文第一作者,徐光艳研究员和贺泓院士为论文通讯作者。该研究工作得到了国家自然科学基金(22422609和22276203)的支持。论文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c20603大气环境与污染控制实验室2026年2月9日

2026-02-09

-

生态环境中心在全球供应链中畜牧业抗生素足迹研究方面取得重要进展

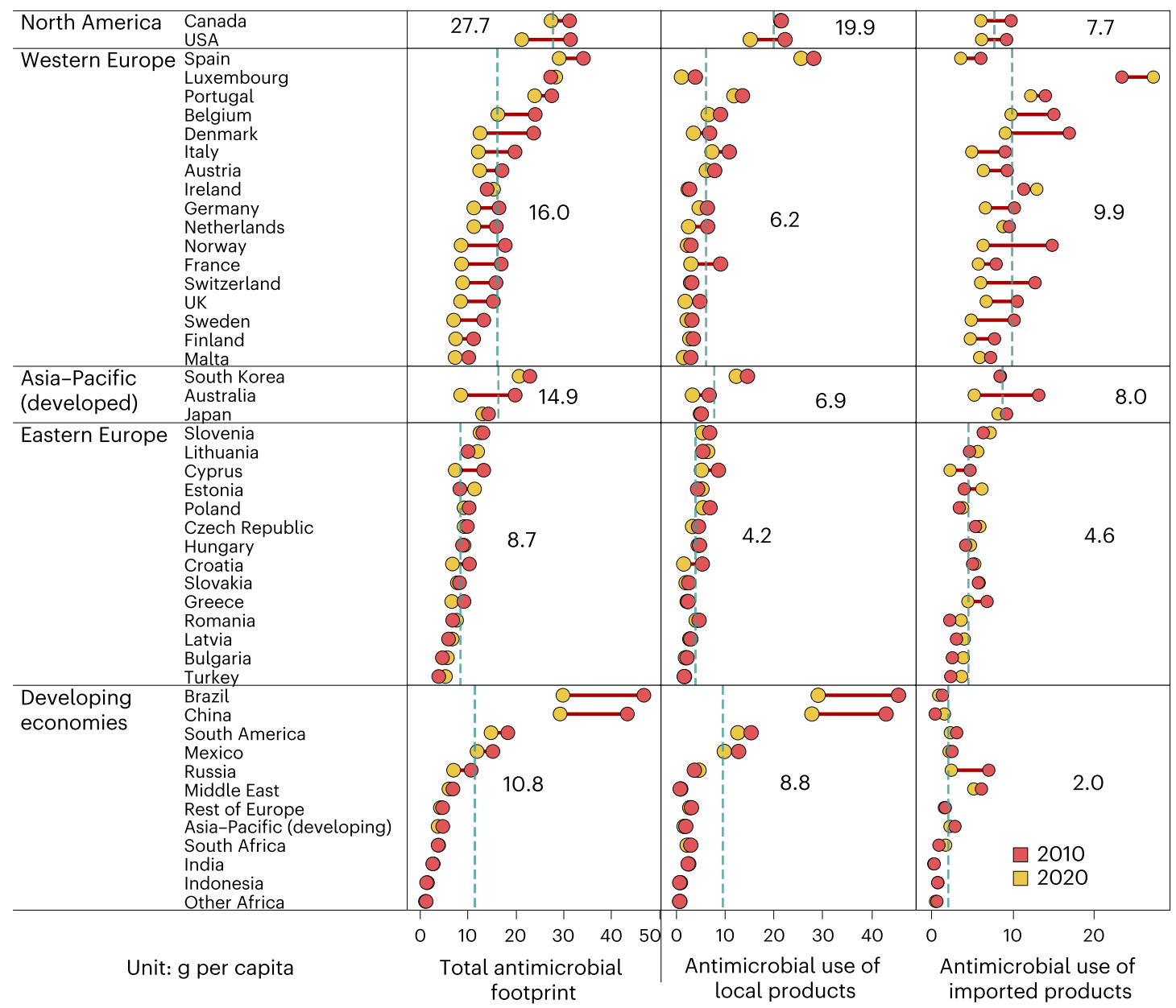

近日,中国科学院生态环境研究中心水污染控制实验室、环境水质学重点实验室研究团队与北京理工大学、伦敦大学学院等合作,在可持续发展领域顶级期刊《自然-可持续发展》(Nature Sustainability)在线发表题为“Livestock antimicrobial use embodied in global supply chains”的研究论文。该研究首次揭示了全球供应链中畜牧业抗生素足迹(Antimicrobial footprint)及其跨国转移特征,并发现非食品类商品在全球贸易中抗生素足迹占据的重要地位。抗生素耐药性(AMR)已成为全球公共卫生的重大威胁。畜牧业作为全球抗生素消费的主要领域(约占73%),其抗生素使用不仅通过食物链传播风险,还通过环境和贸易网络产生广泛的溢出效应。然而,长期以来,关于畜牧业抗生素使用如何通过国际贸易和全球生产网络在国家间转移的机制尚不清晰。针对这一问题,研究团队开发了包含192个国家、3种主要家畜(牛、鸡、猪)和16种抗生素类型的全球畜牧业抗生素使用清单,并结合多区域投入产出模型(MRIO),系统追踪了2010年至2020年间全球供应链中的抗生素足迹。研究发现,全球畜牧业抗生素足迹在2013年达到峰值(11.86万吨),随后呈现下降趋势,至2020年降至8.4万吨 。这一积极变化主要得益于中国和美国等主要抗生素消费国实施了更严格的抗生素管理政策。然而,尽管总量下降,全球贸易中的抗生素足迹份额从2010年的16%上升至2020年的20%,表明抗生素足迹的跨界溢出效应正在增强 。图 2010年和2020年全球不同经济体的人均畜牧业抗生素足迹研究进一步揭示了国际贸易中畜牧业抗生素足迹的结构性转变。到2020年,巴西已超越中国,成为全球最大的畜牧业抗生素足迹输出国,这主要与其庞大的肉类出口导向型经济有关。相比之下,发达经济体主要表现为抗生素足迹的净进口,通过全球供应链“外包”了其消费相关的抗生素环境与健康风险。除了肉类和乳制品等食品贸易外,非食品类产品在全球贸易中抗生素足迹流动扮演了关键角色。数据显示,约50%贸易中的抗生素足迹与纺织服装、服务业和制造业有关,使得抗生素风险沿着复杂的产业供应链传播到了远离食品系统的领域。基于上述发现,研究团队提出,应对全球抗生素耐药性挑战需要超越传统的“本地生产-本地治理”视角,建立涵盖生产者和消费者的全球责任共担机制。政策制定者应关注非食品供应链中的抗生素风险,并将抗生素治理纳入国际贸易框架,以实现“全健康(One Health)”理念下的全球协同治理 。生态环境中心张俊亚研究员为论文第一作者,马百文研究员、北京理工大学曲申教授和伦敦大学学院郑赫然副教授为共同通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金(52322001, 52388101, 52425005, 42477403, 72373141等)、中国科学院青年创新促进会、德国洪堡基金会等资助 。论文链接:Nature Sustainabilityhttps://doi.org/10.1038/s41893-025-01751-1水污染控制实验室2026年2月9日

2026-02-09

-

联合国开发计划署《2026年人类发展报告》咨询会在京召开

2月6日,由联合国开发计划署(UNDP)人类发展报告办公室与中国科学院生态环境研究中心(以下简称“中心”)联合主办的“联合国开发计划署《2026年人类发展报告》咨询会”在北京成功召开。会议开幕式由中心傅伯杰院士主持。中心主任朱永官院士、UNDP驻华代表处临时负责人James George出席会议并致辞。UNDP人类发展报告办公室Josefin Pasanen介绍了《2026年人类发展报告》的基本情况。学术报告环节由朱永官院士和Josefin Pasanen共同主持。中心傅伯杰院士、欧阳志云研究员、张军泽副研究员分别以《中国生态保护恢复与可持续发展》《陆地生态系统生产总值:评估与追踪自然对人类的贡献》《全球与中国可持续发展目标进展与相互作用》为题进行了报告。UNDP人类发展报告办公室Nicholas Depsky与美国马里兰大学巴尔的摩郡分校Erle C. Ellis教授分别以《迈向2026年人类发展报告:构建人类气候灾害指数》《2026年人类发展报告指标创新:自然关系指数》为题进行了报告。交流环节由Josefin Pasanen主持。来自UNDP驻华代表处、联合国环境规划署国际生态系统管理伙伴计划、美国马里兰大学、中国科学院地理科学与资源研究所、北京师范大学、浙江工商大学等国内外机构的20余位专家学者,围绕《2026年人类发展报告》的主题与指标体系创新等议题进行了深入研讨,促进了相关领域的国际学术交流与合作。傅伯杰在总结中指出,本次会议是一次高质量的跨学科对话,融合了全球视野与中国实践。未来应深化UNDP与中国科研机构合作,建立常态化交流机制,联合举办国际研讨会,共建专家网络,共同探索人与自然和谐共生的科学路径。区域与城市生态安全全国重点实验室国际合作处2026年2月6日<!--!doctype-->

2026-02-06

-

喜报:朱永官院士荣获2025年度何梁何利基金科学与技术进步奖

何梁何利基金2025年度获奖人名单揭晓,来自全国不同领域的54位科学家荣获“何梁何利基金科学与技术进步奖”和“何梁何利基金科学与技术创新奖”。中国科学院生态环境研究中心朱永官院士荣获“科学与技术进步奖-生态环保技术奖”。朱永官院士长期从事环境土壤学研究,在土壤-植物-微生物相互作用及其污染物迁移转化机制和控制修复等方面取得了系统性的创新成果,为我国土壤质量评价、保护和污染土壤修复等提供重要理论依据。以第一完成人获得国家自然科学二等奖2项、发展中国家科学院科学奖、国际土壤科学联合会李比希奖(首位亚洲科学家获奖者),为联合国四机构细菌耐药性综合监测技术委员会的唯一中国成员。何梁何利基金由香港爱国金融实业家何善衡、梁銶琚、何添、利国伟先生于1994年捐资创立,旨在奖励取得杰出成就的我国科技工作者,促进中国的科学与技术发展,倡导尊重知识、尊重人才、崇尚科学的良好社会风尚,激励科技工作者不断攀登科学技术高峰,加速国家现代化建设进程。中国科学院生态环境研究中心2026年2月3日<!--!doctype-->

2026-02-03

-

生态环境研究中心传达学习中国科学院2026年度工作会议精神

1月30日,生态环境研究中心召开党委理论中心组学习(扩大)会,专题传达学习中国科学院2026年度工作会议精神。中心全体领导班子成员、党委委员、纪委委员、中层干部、实验室负责人、党支部书记等共30余人参加了会议。中心党委副书记许航传达了中国科学院院长、党组书记侯建国题为《勇担国家战略科技力量主力军使命重任 奋进科技强国新征程》的工作报告主要内容,报告深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署,认真贯彻落实“新三定”规定要求,明确进一步提升国家战略科技力量主力军组织力战斗力、加快抢占科技制高点的思路举措,系统总结全院“十四五”时期和2025年工作成效,对2026年重点工作作出部署。会议重点学习了报告关于紧紧围绕抢占科技制高点核心任务、着力强化国家战略科技力量主力军组织力战斗力的论述,并对2026年全院以组织实施“十五五”规划为主线,以提升组织力战斗力为支撑,以深化科研院所改革为动力,以党的全面领导为保障,扎实推进重点工作的部署进行了传达。会议还结合中心实际,通报了院工作会议中涉及的战略布局、国际一流科研机构建设、体系化项目布局、国际合作、人工智能驱动科研新范式等重点内容。与会人员一致认为,中国科学院2026年度工作会议是在“十五五”开局,中国科学院加快抢占科技制高点、向全面实现“四个率先”目标发起决胜冲刺的关键时期召开的一次重要会议。侯建国院长的报告立足全局、思想深刻、任务清晰,全面总结了过去的发展成就,深刻剖析了当前的形势挑战,系统谋划了未来的战略任务,将促使全院上下进一步统一思想、凝聚共识、明确方向。会议指出,中心全体职工要切实提高政治站位,深入学习贯彻院工作会议精神,深刻领会国家战略科技力量主力军的使命定位与责任担当。要将学习贯彻工作会议精神与谋划推动中心“十五五”时期改革发展紧密结合,深入思考如何有效提升科研组织力和战斗力,奋力抢占科技制高点,为实现高水平科技自立自强和建设科技强国作出新的更大贡献。党委副书记许航传达会议精神会议现场党委办公室2026年2月3日<!--!doctype-->

2026-02-03

-

-

喜报:欧阳志云研究员荣获“中国科学院先进个人”称号

1月28日,中国科学院先进集体、先进个人表彰仪式在京举行,院属单位15个集体获“中国科学院先进集体”称号、20名同志获“中国科学院先进个人”称号。生态环境研究中心研究员欧阳志云获“中国科学院先进个人”称号。欧阳志云研究员作为国家生态文明建设战略研究的领军专家,以国家生态安全与民生需求为导向,30余年深耕生态保护,为我国生态文明建设提供理论基础和系统解决方案。践行“绿水青山就是金山银山”理念,首创生态功能区划、生态系统生产总值(GEP)核算理论与方法,主持设计全国首个生态产品价值实现机制试点—浙江丽水方案,形成了一批可复制、可推广的“丽水经验”,让生态红利惠及民生;主持筹建城市与区域生态国家重点实验室,创建我国第一个城市生态系统研究站,建立国家林业和草原局-中国科学院国家公园研究院并担任院长,为我国生态学研究打造世界一流科研平台。2022年当选美国国家科学院外籍院士。中国科学院先进集体、先进个人由人力资源和社会保障部与中国科学院联合授予,旨在表彰为中国科学院改革创新发展和我国科技创新事业作出重要贡献的集体和个人,每5年评选一次。表彰链接:https://www.cas.cn/yw/202601/t20260128_5098906.shtml党委办公室2026年1月29日<!--!doctype-->

2026-01-29

-

中国科学院学部咨询评议项目“面向人与自然和谐共生的‘三北’工程战略研究”启动会顺利召开

1月5日,中国科学院学部咨询评议项目“面向人与自然和谐共生的‘三北’工程战略研究”启动会在中国科学院生态环境研究中心(以下简称“中心”)顺利召开。中国科学院院士傅伯杰研究员、中国工程院院士刘世荣研究员、学部工作局副局长薛淮,以及中心党委副书记许航、指导专家、项目骨干、中心相关职能部门负责人等参会。薛淮介绍了学部咨询评议工作相关情况,在充分肯定本项目重要性及前期工作的基础上,提出项目组要深入学习领会习近平总书记关于“三北”工程的重要论述和指示批示精神,精准把握党中央最新部署要求,尽快形成科学基础扎实、战略视野开阔、对策务实管用的咨询建议。许航在发言中指出,该项目是响应国家重大战略需求的重要举措,对于筑牢北方生态安全屏障、促进区域可持续发展具有重要意义。他表示,中心作为项目依托单位,将全力做好支撑保障工作,确保该项目顺利实施。会上,项目组围绕研究背景、预期目标、实施方案以及工作进展进行了汇报,并对我国旱区生态系统面临的关键问题提出了系统性治理思路。以刘世荣院士为代表的与会专家,充分肯定了该项目的立项意义,一致认为该项目研究目标明确、方法路径清晰,对关键问题凝练和重要成果产出等方面提出了宝贵意见和建议。傅伯杰院士代表项目组向专家表达感谢,表示项目组将认真研究吸收专家的指导意见,按照学部整体部署要求,高质量完成项目研究任务,为“三北”工程的持续推进和美丽中国建设提供有力科技支撑。会议现场区域与城市生态安全全国重点实验室科技开发处政策研究室2026年1月6日<!--!doctype-->

2026-01-08

-

中国科学院科学家开发新型叶面固氮技术,有望减少化肥使用

近日,中国科学院生态环境研究中心朱永官研究员团队与国家纳米科学中心(中国科学院)曹宇虹研究员团队联合在国际顶级科学期刊《自然-食品》(Nature Food)上发表了一项最新成果。该成果开发了一种“纳米包膜”技术,相当于给固氮细菌穿上了一层“防护服”,使其能够在恶劣的叶面环境中稳定生存并高效固氮。田间试验表明,该技术在保证作物产量的同时,替代大约74 kg/公顷化学氮肥。该研究为解决可持续农业中的一个长期难题提供了创新方案。现代农业高度依赖化学氮肥来维持产量,但过度施肥已导致土壤退化、水体富营养化及温室气体排放等严重的环境问题。利用微生物进行生物固氮(将空气中的惰性的氮气转化为植物可吸收的活性养分)被视为一种绿色的替代方案。然而,传统的微生物菌剂在叶面施用时面临巨大挑战:叶片表面强烈的紫外线辐射、高温以及干燥缺水环境,往往导致细菌在发挥作用前就大量死亡。该研究在一定程度上缓解了氮肥过量使用带来环境危害。为突破这一生物学瓶颈,联合研究团队通过材料学与生物学的跨界融合,为固氮菌设计了一套纳米级的“防护铠甲”。研究人员利用金属多酚网络(MPNs)和海藻酸钠(一种天然藻类提取物)在单个细菌表面进行自组装,形成了一层致密的纳米涂层。“这层纳米涂层就像是给细菌涂上了‘防晒霜’并穿上了‘保湿衣’,”研究团队介绍道,“它显著提高了细菌对紫外线、氧化应激和干燥环境的抵抗力,极大地增强了细菌在叶片表面的黏附和生物膜形成能力。”联合团队还进行了水稻全生命周期的田间验证。实验表明纳米包膜显著提升固氮菌在叶面的定殖。接种 14 天后,拥有“纳米铠甲”的细菌在水稻叶片上的定殖数量是未包被细菌的3.3 倍。与对照组相比,施用纳米涂层菌剂的处理可以显著增加水稻籽粒产量并减少化学氮肥的使用。这项研究提出了一种可扩展、低成本且环境友好的农业新技术。通过稳定叶际(叶片表面)微生物群落,该技术将农作物叶片转化为高效的“迷你氮肥厂”,为减少集约化农业的碳足迹、保障全球粮食安全提供了新的技术路径。本文通讯作者为朱永官研究员和曹宇虹研究员,第一作者为生态环境研究中心博士研究生廖邑雯,张丽梅、徐大为、曹晴浩、王航、方萍等参与了该项工作。论文链接: Nature Food https://doi.org/10.1038/s43016-025-01280-2土壤环境科学与技术实验室2026年1月6日<!--!doctype-->

2026-01-06

-

欧阳志云团队牵头编制的我国首个生态产品总值核算指南国家标准发布

近日,由中国科学院生态环境研究中心牵头编制的国家标准《生态系统评估 陆域生态产品总值核算技术指南》(GB/T 46869-2025)正式批准发布。这是我国在生态产品价值核算领域发布的首个国家标准,标志着我国将生态效益纳入经济社会评价体系、建立生态产品价值实现机制迈入标准化、规范化新阶段。也是自2021年联合国统计委员会将生态产品总值(Gross Ecosystem Product,GEP)纳入《环境经济核算—生态系统核算指南》(SEEA-EA)以来,全球第一个国家发布的GEP核算标准。生态产品总值(也称生态系统生产总值,GEP)是一定区域内各类生态系统在核算期内提供的所有生态产品的货币价值之和。它是与国内生产总值(GDP)相对应的、衡量生态系统对人类贡献的重要指标。长期以来,各地在开展生态产品价值核算过程中,核算口径不统一、指标体系和方法差异较大,制约了核算结果的可比性和政策应用。该技术指南的发布,为全国开展陆域生态产品总值核算,科学量化我国“绿水青山”的生态价值提供了统一的“度量衡”。该国家标准系统构建了陆域生态产品总值核算的技术流程、指标体系和方法体系,明确了数据使用要求和核算报告编制规范,并通过多个规范性附录,细化了生态产品价值核算方法、基础数据要求和成果表达形式,具有很强的科学性、系统性和可操作性。《陆域生态产品总值核算技术指南》的发布实施,将有力支撑我国生态产品价值核算从探索试点走向制度化应用,推动生态优势向经济社会发展优势转化,该标准的实施将产生深远影响。欧阳志云团队长期聚焦生态系统服务及其应用研究,发展了生态系统评估理论与方法,在国际上率先提出生态产品总值(GEP)核算方法,构建了生态系统格局-质量-服务-问题-胁迫评估技术体系,牵头编制了7项国家标准,为国家生态保护与国家生态安全格局构建提供了科学基础。该标准得到中国科学院、国家发改委、科技部、生态环境部,以及深圳市、丽水市相关项目的支持。区域与城市生态安全全国重点实验室2026年1月5日<!--!doctype-->

2026-01-05