中国科学院生态环境研究中心环境水质学国家重点实验室俞文正研究组在三价金属混凝的微观理论方面取得重要进展,相关成果以“Towards a molecular-scale theory for the removal of natural organic matter by coagulation with trivalent metals”为题,发表于Nature Water期刊。

混凝是最常见的去除水中污染物的处理工艺之一,也是饮用水安全的“第一道防线”。混凝剂水解、污染物接近水解产物以及污染物与水解产物的相互作用被普遍认为是标准的混凝途径。然而,现有的混凝机制主要侧重于第二阶段(即污染物接近水解产物的过程)。对其他过程的不了解限制了混凝工艺在去除天然有机物方面性能的进一步优化。

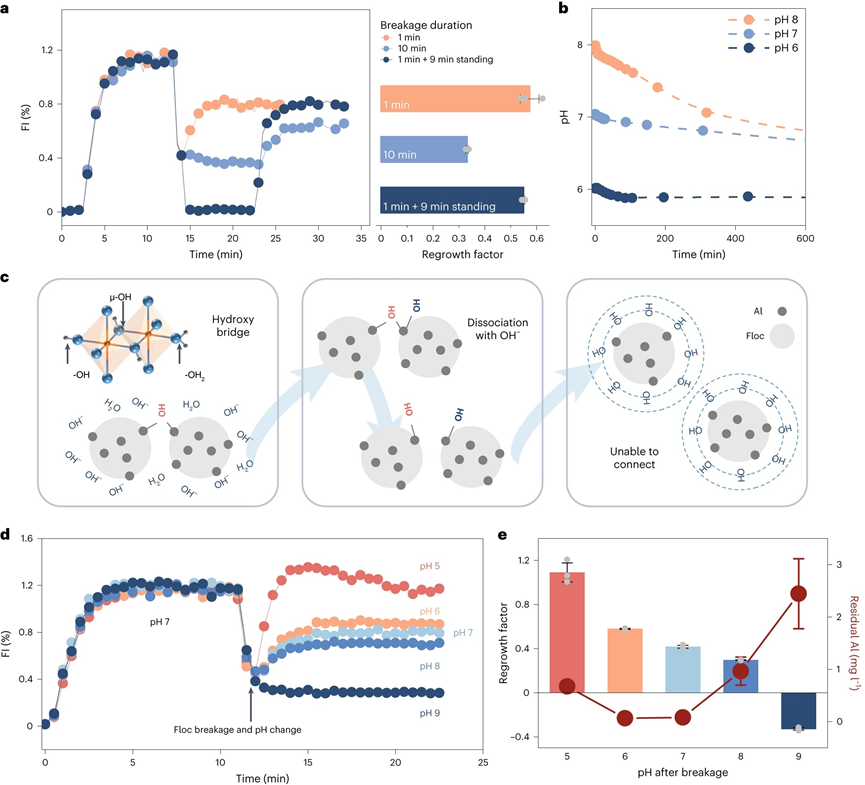

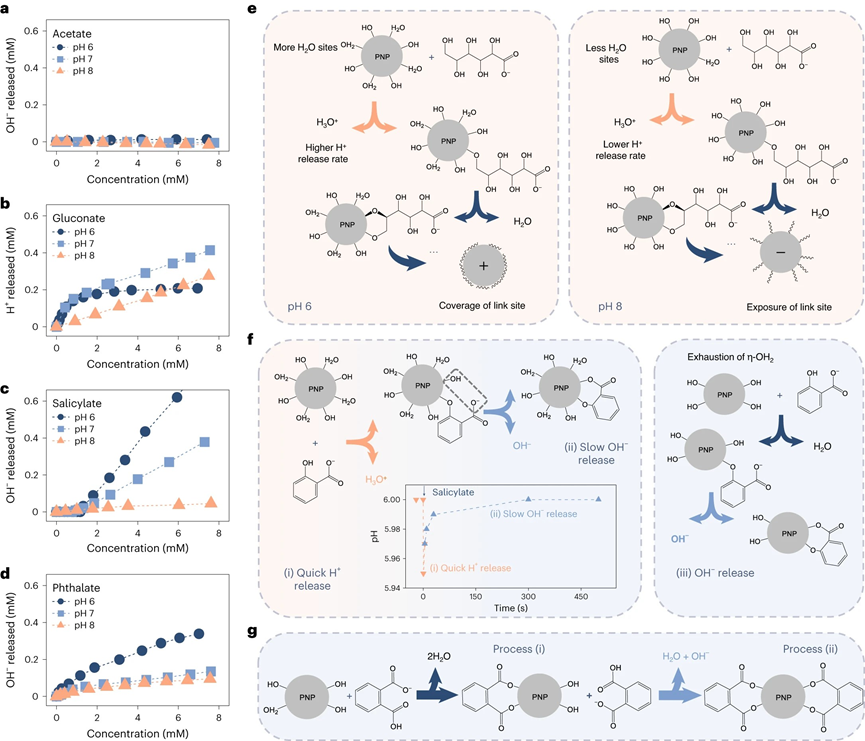

本研究以混凝过程的第一和第三阶段为重点,从微观角度揭示了絮凝体的生长和破碎以及有机物与水解产物之间的相互作用。研究结果强调了了金属水解产物表面的活性基团(η-OH2和η-OH)在絮凝体生长和去除NOM过程中的重要作用,揭示了中性条件下η-OH2的消耗是絮凝体破碎不可逆的主要原因(图1)。此外,利用典型的小分子有机物,深入研究了主要官能团与水解产物之间的特定相互作用,以及pH值对这一过程的影响(图2)。羟基(-OH)和羧基(-COOH)都能与铝沉淀上的η-OH2和η-OH形成Al-O-C键。而去质子化的羧基(-COO-)难以与铝水解产物作用。含有芳香环的物质在浓度较低时可以通过与铝水解产物形成Al-π相互作用提高其去除率。pH值在混凝过程中起着至关重要的作用,因为它不仅会改变铝沉淀上两类活性位点的比例(即随着pH值的增加,η-H2O逐渐去质子化为η-OH),还会改变有机物中羧基的解离程度。

本研究首次从官能团的角度阐明了混凝过程,补充了基于Zeta电位的混凝原理,解决了以往混凝研究中许多不确定的问题,所提出的理论为混凝实践提供了有价值的理论解释。

该论文的通讯作者为俞文正研究员和耶鲁大学Menachem Elimelech教授,第一作者为直博生刘梦洁。英国帝国理工学院Nigel Graham教授和英国伦敦大学学院John Gregory教授深度参与了本工作长达8年之久。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s44221-024-00212-x

图1:絮状物破碎的不可逆性及其解释

图2:氢氧化铝沉淀与典型官能团之间的反应

环境水质学国家重点实验室

2024年3月14日