中科院生态环境研究中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室王亚韡研究组发现活性氧物种的持续产生可以介导黑磷在黑暗条件下的自降解行为,并揭示了其降解机制。相关研究成果近日以“Unexpected Persistent Production of Reactive Oxygen Species during the Degradation of Black Phosphorous in the Darkness” 为题发表在Angewandte Chemie-International Editon(2022, DOI:10.1002/anie.202213595)。

黑磷作为一种新兴的二维材料,因其独特的性质在光电催化、储能和传感等领域受到了广泛的关注。然而,由于其在自然环境条件下很容易被氧化降解,大大限制了其实际应用。为了探索合适的保护措施,黑磷纳米片的氧化机制越来越受到人们的关注。近期有研究发现,即使在黑暗环境中黑磷也会被氧气和水氧化,但仍然存在具体降解机制不清楚,活性氧的动态形成是否参与黑暗环境下黑磷氧化降解等关键科学问题。

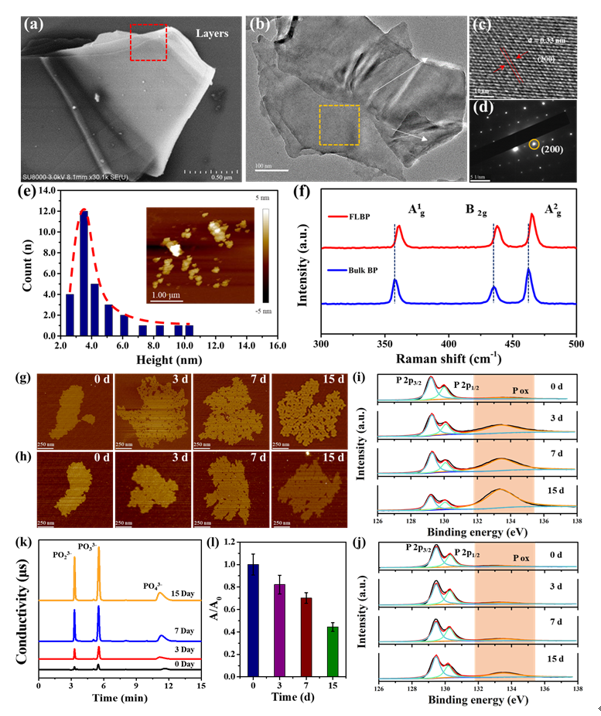

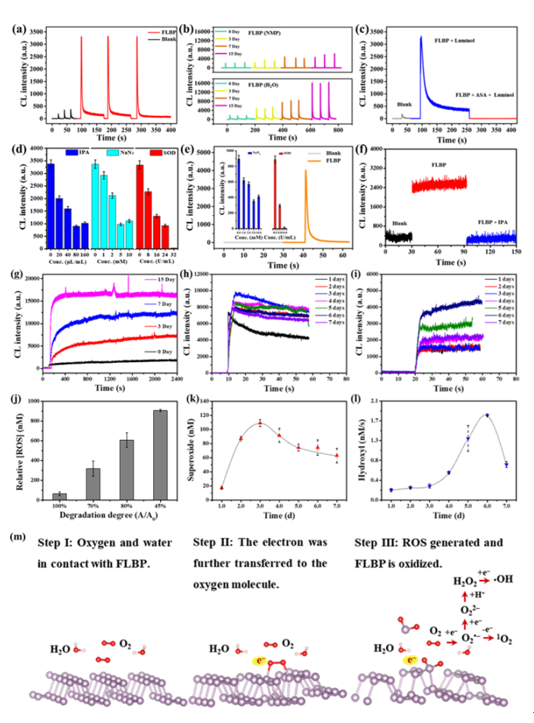

基于此,研究者合成了黑磷纳米片,系统研究了其黑暗条件下氧化降解的过程。在此过程中意外地发现即使在没有光照的情况下,黑磷纳米片的自降解也伴随着活性氧的持续产生。且随着贮存时间的延长,黑磷纳米片降解及其活性氧生成的程度越高。

采用化学发光等手段对该体系中活性氧的动态产生进行定性定量分析。活性氧的动力学产生机制表明,黑磷表面首先产生超氧阴离子,通过进一步氧化还原反应产生单线态氧、过氧化氢以及羟基自由基。另外,使用在黑暗条件下储存一段时间的黑磷纳米片可以对罗丹明和甲基橙进行有效去除。这一结果进一步证明了黑磷纳米片自降解过程伴随有大量活性氧的产生。DFT理论计算结果显示,在没有光照的情况下,黑磷表面电荷可以通过水分子的作用转移到氧分子,进而产生超氧阴离子,通过自由基的相互转化进一步生成单线态氧、过氧化氢以及羟基自由基。这一计算结果与实验相一致,进一步证明了黑暗条件下黑磷纳米片产生活性氧的机制。

这项研究系统阐述了黑暗条件下黑磷自降解过程,为其自降解中活性氧的产生和转化提供了直接证据。这不仅加深了我们对黑磷纳米片降解机理的认识,且为黑磷纳米片在绿色催化领域的应用提供了可能。

该论文第一作者是于万超博士,通讯作者为赵利霞研究员。

论文链接:https://doi.org/10.1002/anie.202213595

环境化学与生态毒理学国家重点实验室

2022年10月8日