中国科学院生态环境研究中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室宋杨研究员在纳米二氧化硅诱导心血管损伤新机制方面取得进展。研究成果通过自由投稿(Track II)方式以Serum apolipoprotein A-I depletion is causative to silica nanoparticles-induced cardiovascular damage为题,于2021年10月29日在线发表在PNAS(《美国科学院院刊》)上。该研究起始于2016年,西南大学为第一通讯作者单位。澳大利亚昆士兰大学柯普春研究员、国家纳米科学中心陈春英研究员、首都医科大学黄榕翀教授、浙江省医学科学院楼建林教授和西南大学宋尔群教授参与了部分工作。

矽肺是长期呼吸暴露大量游离二氧化硅颗粒所引起的以肺部损伤为主的疾病,在世界范围内尤其是发展中国家具有广泛的患病人群。近年来,流行病学研究揭示了游离二氧化硅的暴露乃至空气污染和心血管疾病之间的潜在关系;而细颗粒物的暴露对心血管系统的损伤机制,仍有待进一步探究。

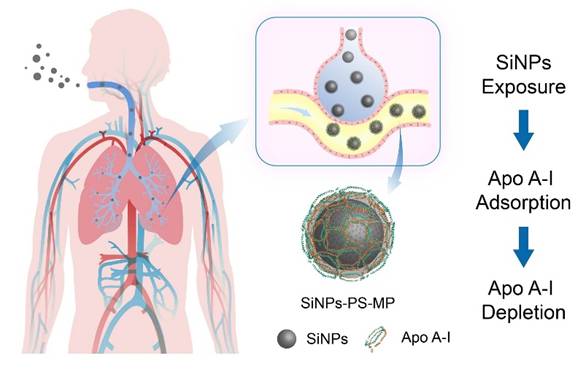

该课题组发现通过呼吸暴露的纳米二氧化硅能够在肺泡中吸附肺表面活性物质,随后穿过气血屏障进入血液循环 (图1)。肺表面活性物质的包裹显著促进纳米二氧化硅在血液中吸附载脂蛋白A-I,这样的吸附显著缓解了纳米二氧化硅的细胞毒性和促炎效应。但是纳米二氧化硅在血液中的快速清除,导致血液中的载脂蛋白A-I被不断耗竭。载脂蛋白A-I在脂质转运中具有重要角色,可以拮抗动脉粥样硬化的发生。因此,长期呼吸暴露纳米二氧化硅的小鼠产生了明显的心血管损伤,而载脂蛋白A-I模拟肽的补充则显著缓解了该损伤。在临床样本中,矽肺患者血清中的载脂蛋白A-I的浓度较健康人乃至冠心病患者显著降低,进一步验证了纳米二氧化硅暴露对载脂蛋白A-I的清除作用。

该研究揭示了纳米二氧化硅通过吸附并耗竭功能性蛋白质,诱导心血管损伤的新机制,为纳米颗粒暴露诱导的心血管毒性效应研究提供了新的思路。

图1. 纳米二氧化硅穿过肺血屏障吸附载脂蛋白A-I并导致其耗竭的模型示意图

该研究工作到得到了国家自然科学基金和中央高校基本科研业务费项目的支持。

论文链接:https://www.pnas.org/content/118/44/e2108131118。

环境化学与生态毒理学国家重点实验室

2021年11月2日