2020年4月29日,国际著名学术刊物《美国国家科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences,USA)在线发表了关于生命耐砷机制起源的研究论文"The Great Oxidation Event expanded the genetic repertoire of arsenic metabolism and cycling",揭示了地球砷环境演变与微生物抗砷分子机制进化的因果关系。该研究由中国科学院生态环境研究中心朱永官团队和美国佛罗里达国际大学Barry P. Rosen团队联合完成。德国亥姆霍兹环境研究中心博士后陈松灿和中国科学院生态环境研究中心研究员孙国新为共同第一作者,朱永官研究员和Barry P. Rosen教授为本文的通讯作者。

重构地球生命的起源和演化过程是地球环境科学和地球生物学研究中最具挑战的研究课题之一。生命从出现到进化需要不断适应有害的物理化学环境,包括重金属的毒害。砷是地球上分布最广的剧毒类金属,其氧化还原转化及环境行为影响着生命的演化进程。在地球演变历史中,砷的形态及其毒性随地表氧化还原状态的变化而不断改变。元古代早期(24.5–23.5亿年前)的大氧化事件(Great Oxidation Event,GOE)是地球大气首次大规模充氧事件,对砷生物地球化学循环产生了深远的影响。在大氧化事件之前,原始地球环境中氧气浓度极低,砷主要以三价还原态(如亚砷酸盐)的形式存在。随着氧气浓度的增加,环境中的三价砷被氧化为五价砷(如砷酸盐),导致原始生命首次暴露于五价砷的毒害之下,并成为威胁地球生命的一个重要环境因素。然而,生命是如何应对由大氧化事件导致的砷环境毒性的剧变尚不明确。

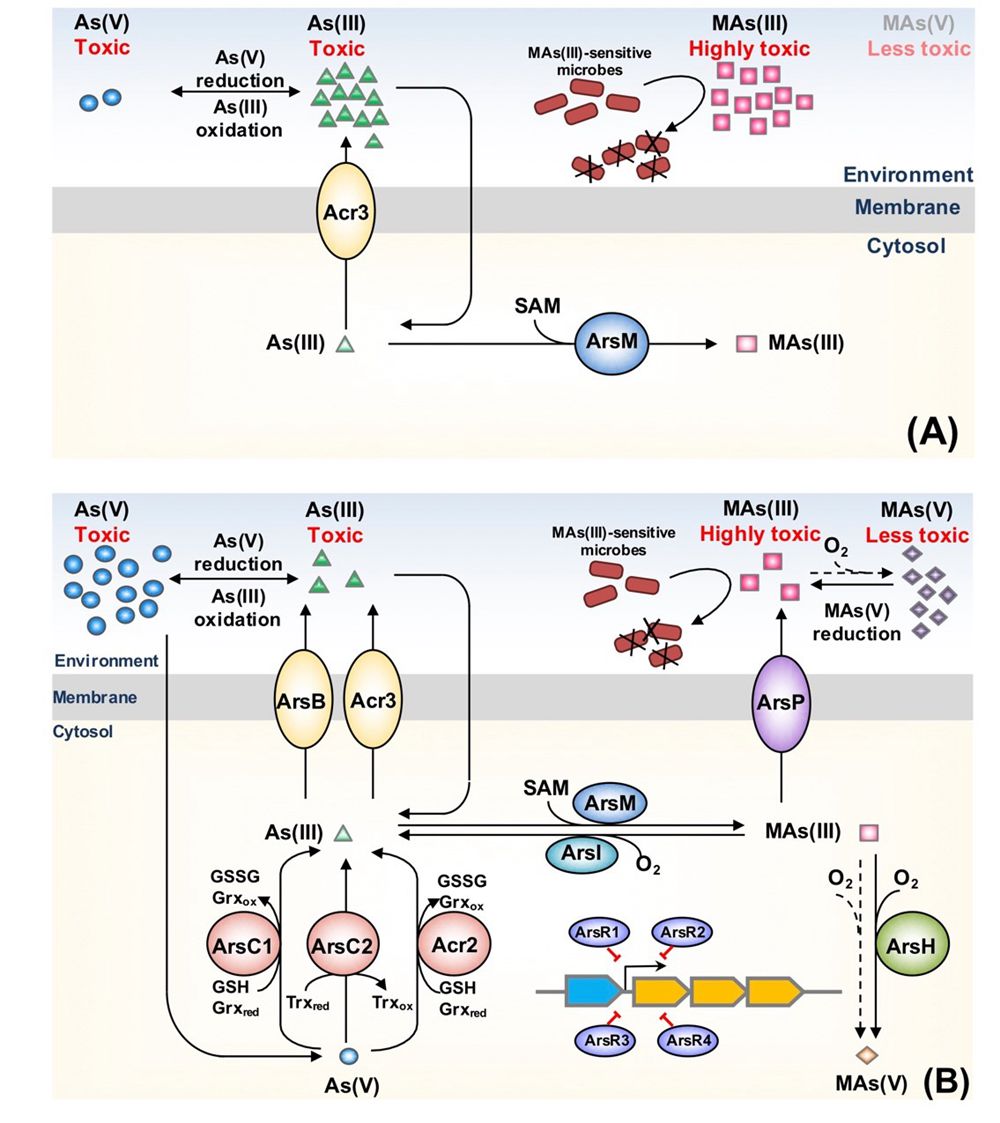

该研究利用系统进化基因组学(phylogenomics)、分子钟理论(molecular clock)和生物进化模型(macro-evolutionary model),估算了目前报道的所有微生物砷解毒基因的起源时间,重构了大氧化事件前后微生物抗砷系统的演变,并结合地球化学证据阐述了砷在环境中的变化与生命耐砷分子机制进化的关系。研究结果表明,在三价砷主导的原始地球环境中,微生物砷解毒系统由还原态砷的抗性机制构成。主要途径包括三价砷的外排和甲基化,分别由亚砷酸转运蛋白(Acr3)和砷甲基转移酶(ArsM)介导。为了缓解由大氧化事件导致的五价砷的毒害作用,微生物进化出砷酸盐还原酶(ArsC),并与原有的砷外排机制共同组装出了五价砷的解毒途径。随着大气游离氧的积累,氧气被微生物利用以抵抗砷的毒性。其中,需氧酶ArsI(碳-砷裂解酶)和ArsH(甲基砷氧化酶)介导抗砷途径的产生和演化,使得微生物砷解毒系统进一步扩张(图1)。

该联合团队长期致力于砷生物地球化学过程和微生物抗砷分子机制的研究,取得了一系列重要进展,相关成果已在Nature Plants,PNAS和Annual Review of Earth and Planetary Sciences等国际顶级学术期刊发表。本研究以微生物抗砷系统的进化为例,系统描绘了地球演化历史中生命对重金属环境毒性的适应过程,为阐明重金属元素循环、生命进化和地球演变之间的交互作用提供了新的视角。另外,该研究探索了新型“化石”—生物基因组在解决前沿进化生物学问题中的应用模式,所获得的结果对理解重金属污染环境下的生态学过程具有重要意义,为人类适应、调控、改造和治理污染环境提供一定的理论基础。

本项目研究得到了国家自然科学基金(41430858),中国科学院战略性先导专项B(XDB15020302和XDB15020402)及美国国立卫生研究院基金(GM55425和ES023779)的资助。

文章链接:https://www.pnas.org/content/early/2020/04/28/2001063117

图1 大氧化事件之前(A)与之后(B)微生物抗砷分子机制的演变。

土壤环境科学与技术实验室

2020年4月30日