在国家自然科学基金重点项目(项目编号:21637005)等资助下,贺泓院士团队(中国科学院生态环境研究中心、城市环境研究所)在氨选择性催化还原氮氧化物(NH3-SCR)研究方面取得重要进展。研究成果以“Polymeric vanadyl species determine thelow-temperature activity of V-based catalystsfor the SCR of NOx with NH3”(聚合态钒氧物种决定了钒基催化剂氨选择性催化还原氮氧化物的低温活性)为题,于2018年11月30日在Science Advances(《科学进展》)上在线发表。论文链接:http://advances.sciencemag.org/content/4/11/eaau4637

氮氧化物(NOx)是一类重要的大气污染物,参与形成酸雨、光化学烟雾、灰霾等一系列大气复合污染,严重危害生态环境和人类健康。人类活动产生的NOx主要来源于电厂等固定源和机动车等移动源的燃烧排放。NH3-SCR是去除固定源和移动源NOx的主流技术,应用最为广泛的催化剂体系是钒基催化剂。但是,由于SCR反应的复杂性,目前对于钒基NH3-SCR的微观反应机理的认识仍不完全清楚。另一方面,由于高钒负载量催化剂具有催化SO2转化为SO3的副反应、钒氧化物具有生物毒性等问题,因此开发低钒负载量、且具有优异低温活性的新型钒基催化剂是目前SCR技术应用的迫切需求。

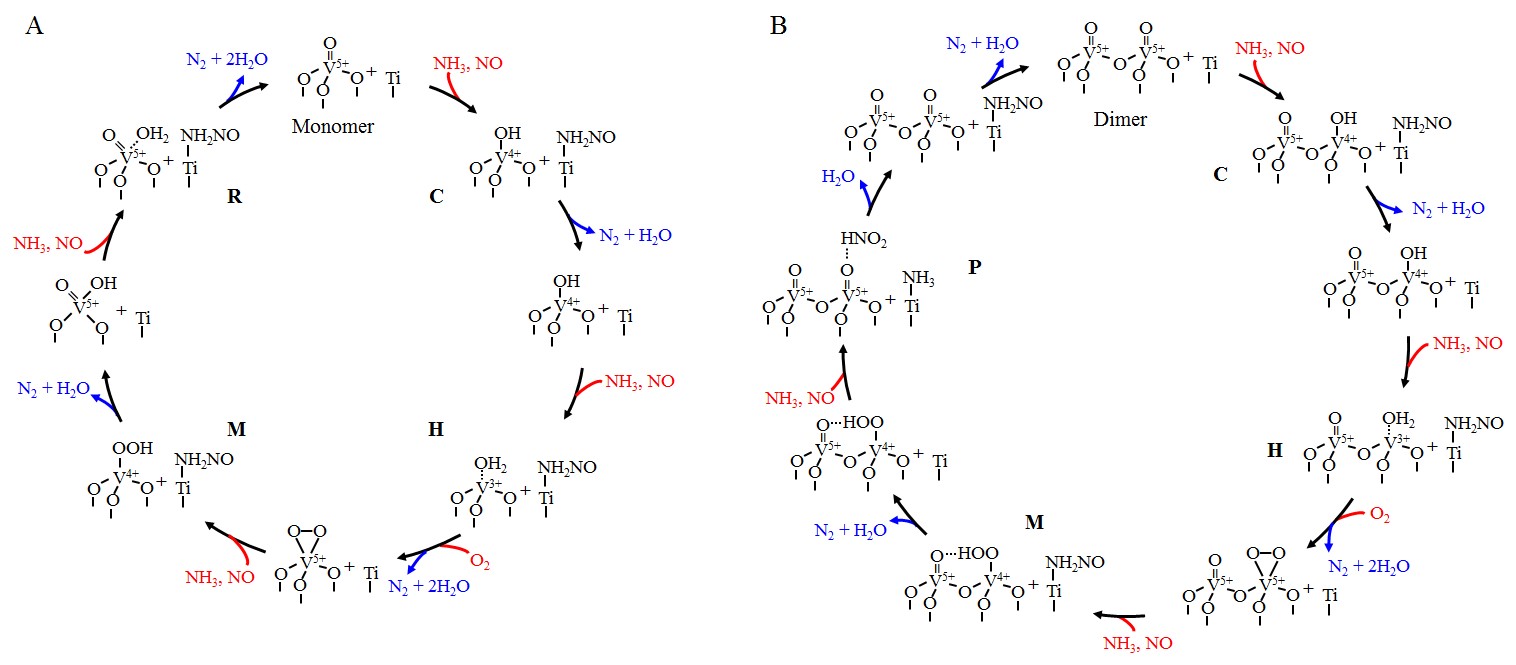

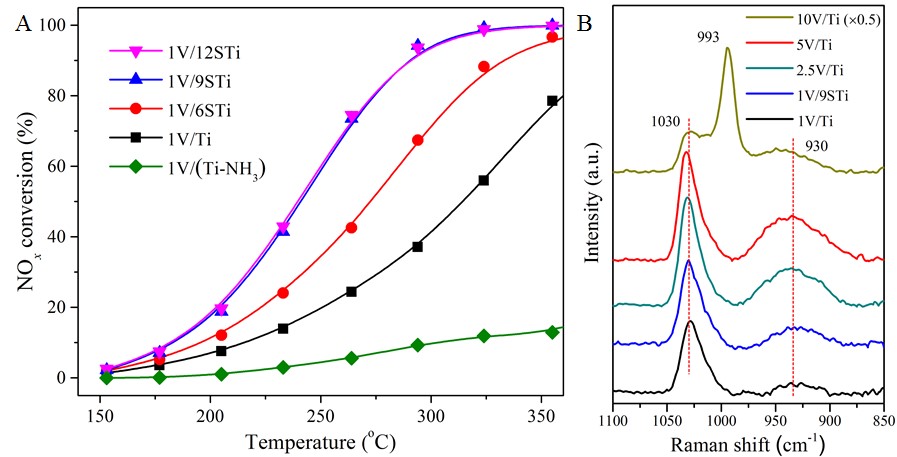

贺泓院士团队借助量子化学计算方法从原子水平阐明了钒基SCR催化剂去除NOx的微观基元反应全过程(图1),明确了聚合态下钒物种间的耦合作用缩短了活性位再生的反应路径,并显著降低决速步能垒。理论和实验均证明低聚态钒氧物种的催化活性明显高于单体钒氧物种,是低温SCR去除NOx的活性位。在理论指导下,研究团队在实验上成功通过控制催化剂表面硫含量设计合成出了低聚态氧化钒活性中心结构,实现了在低钒负载量(1 wt%)下低温SCR活性的显著提升(图2)。该研究成果已经成功应用于重型柴油车尾气净化的低钒高活性SCR催化剂开发和量产。

图1 NH3-SCR催化循环路径:(A)单体钒氧物种表面;(B)低聚态钒氧物种表面。

图2 催化活性和催化剂结构表征:(A)硫含量对V2O5/TiO2催化剂SCR去除NOx催化活性的影响;(B)硫调控对催化剂钒氧物种结构的影响。

中国科学院生态环境研究中心

2018年12月3日