中国科学院生态环境研究中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室刘思金研究组在纳米材料的环境健康风险评价与转化毒理机制方面取得新进展,相关研究成果近日发表于Small (Ma, et al. Small.2017, DOI: 10.1002/smll.201603830),Nanoscale(Ma, et al. Nanoscale. 2016;8(42):18070), ACS Nano (Zhu, et al. ACS Nano. 2017, DOI: 10.1021/acsnano.6b07311)和 Small (Chen and Wu, et al. Small. 2017, DOI: 10.1002/smll.201603446)。

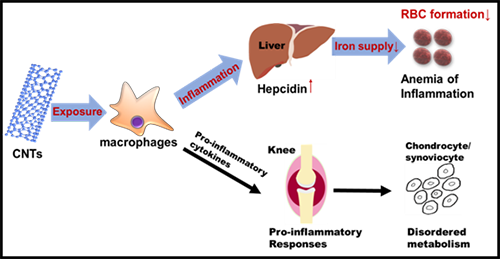

目前对于纳米颗粒物的毒性评价主要关注对其靶向组织和细胞的直接毒性效应,很少关注其对机体造成的间接与次生毒性效应。然而,真实环境中的暴露剂量较低,直接毒性效应并不显著,间接、次生与代偿性毒性效应却更值得关注。该研究团队利用一系列功能化修饰的多壁碳纳米管,探索了碳纳米管暴露对机体系统性铁代谢循环和对远端骨关节细胞活化状态的影响。研究发现:碳纳米管暴露后诱发的机体系统性炎症反应,升高肝脏铁调素(hepcidin)的水平,进一步诱发铁代谢稳态异常:铁在血液、肝脏和脾脏中分布改变,导致供给红细胞造血的铁水平减低,红细胞的合成发生障碍,最终导致炎症性贫血(anemia of inflammation)。同时,发现PEG 和COOH 官能团的修饰能降低碳纳米管对hepcidin主导的铁循环代谢的影响。此外,碳纳米管诱发的机体系统性炎症反应,诱发了远端关节部位的滑膜炎症反应:滑膜增生和炎性细胞浸润。具体表现为:在炎症因子刺激下,滑膜/软骨细胞的基质金属蛋白酶(MMPs)以及炎症反应相关的环氧合酶(COXs)的表达量及活性显著增加,凋亡细胞增加。以上工作发现了碳纳米管通过系统性炎症反应导致炎性贫血和滑膜炎症的间接与次生毒性(图1),这为评价碳纳米材料的环境健康风险提供了新思路。 相关成果分别发表于Small和Nanoscale。

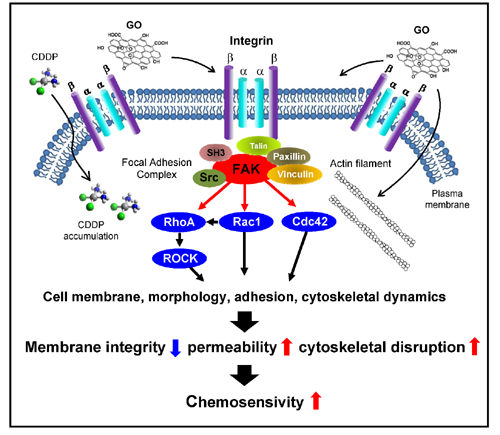

同时,该研究组针对2D纳米材料氧化石墨烯(GO)的细胞毒性机制展开了深入的探索,发现了低剂量GO暴露损伤细胞生存状态的作用机理。研究发现GO低剂量暴露下,巨噬细胞和肿瘤细胞的细胞形态、细胞膜力学特性、细胞骨架结构以及细胞膜通透性等发生显著改变。进一步通过组学分析发现,GO低剂量暴露导致与细胞黏着斑、细胞骨架结构、紧密连接和细胞代谢等相关的信号通路发生异常变化;进一步阐明了GO通过与细胞膜上的整合素蛋白(Integrins)发生作用进而干扰其下游的FAK/Src-Rho-Rock信号通路,导致细胞骨架结构组装、离子通道和膜通透性等发生紊乱(图2)。在此基础上,研究组把该毒性机制上的创新性发现用于转化毒理学研究,发现低剂量GO可应用于肿瘤增敏。相关研究成果在线发表于ACS Nano。该研究组针对2D纳米材料相关的转化毒理学研究进展进行了总结,在Small上发表了综述论文。

这些研究工作得到了国家973项目,中科院先导专项B和国家基金委项目的支持。

论文 链接:

链接:

论文1: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.201603830/abstract

论文2:http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/nr/c6nr06041b#!divAbstract

论文3:http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsnano.6b07311

论文4: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.201603446/full

图1. 碳纳米管暴露诱发间接毒性效应—炎性贫血与滑膜炎症的作用机制示意图

图2.2D纳米材料氧化石墨烯与细胞作用损伤细胞生存状态的作用机制示意图

环境化学与生态毒理学国家重点实验室

2017年2月20日