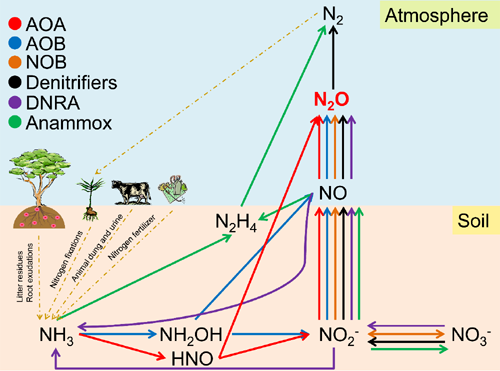

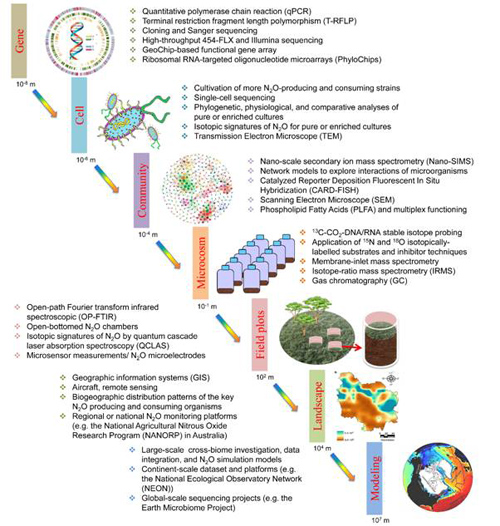

氧化亚氮(N2O)是具有强大温室效应潜能的气体。陆地生态系统是N2O人为排放的最大来源,约占全球N2O释放总量的65%。大量研究表明,土壤微生物在氮素生物地球化学循环过程中起核心作用,但人们对N2O排放的微生物学机理和途径的认识还不够系统和完善。当前用于预测N2O排放的很多生物地球化学模型仅仅考虑了土壤环境因子、气候因子和土地利用方式等,并没有将参与氮循环的功能微生物作为一个重要参数引入模型。最近,应国际著名微生物学杂志FEMS Microbiology Reviews编辑邀请,生态环境研究中心贺纪正研究组结合多年来在土壤氮素循环微生物过程研究方面的成果,系统总结了陆地生态系统中参与N2O气体形成的关键微生物类群 (图1),影响土壤N2O排放通量的主要环境因子,识别N2O微生物形成途径的技术和方法,并提出了一个从基因水平到生态系统模型水平上研究陆地系统N2O排放的方法框架模型(图2)。该综述发表于最近出版的FEMS Microbiology Reviews上(Microbial regulation of terrestrial nitrous oxide formation: understanding the biological pathways for prediction of emission rates. 39: 729-749)。该成果为系统认识陆地系统中N2O产生的机理、预测和调控提供了技术途径和重要参考,对推动生物地球化学模型的优化具有重要指导意义。该研究得到了中国科学院战略性先导科技专项(B类)“土壤-微生物系统功能及其调控”和国家自然科学基金的资助。

(图1),影响土壤N2O排放通量的主要环境因子,识别N2O微生物形成途径的技术和方法,并提出了一个从基因水平到生态系统模型水平上研究陆地系统N2O排放的方法框架模型(图2)。该综述发表于最近出版的FEMS Microbiology Reviews上(Microbial regulation of terrestrial nitrous oxide formation: understanding the biological pathways for prediction of emission rates. 39: 729-749)。该成果为系统认识陆地系统中N2O产生的机理、预测和调控提供了技术途径和重要参考,对推动生物地球化学模型的优化具有重要指导意义。该研究得到了中国科学院战略性先导科技专项(B类)“土壤-微生物系统功能及其调控”和国家自然科学基金的资助。

论文链接:http://femsre.oxfordjournals.org/content/39/5/729.

图1. 参与土壤氧化亚氮(N2O)形成和氮循环的主要微生物及其氮转化途径

图2. 从基因水平到生态系统水平来研究和预测土壤N2O气体排放的方法框架

土壤环境科学实验室

2015年10月13日