供水管网是城市市政基础设施的重要组成部分,而长期以来我国供水企业在管网运行管理上主要依靠经验和大量的人力投入,缺乏先进的管理理念和系统性的技术支撑。随着供水管网规模的快速拓展,如何保障供水管网安全运行、降低管网漏损及预防“爆管”,成为许多城市面临的重大难题。近年来,中国科学院生态环境研究中心环境水质学国家重点实验室在城市供水管网水质保障、漏失监测预警与控制、爆管预防以及管网管理平台开发等方面开展了系统的研究与开发,并结合北京自来水集团等供水企业的技术与管理需求,在实际应用示范上取得了重要进展。2011年3月,由环境水质学国家重点实验室强志民、陈求稳研究员负责的“十一五”国家科技支撑重点课题“城市供水管网系统漏损控制技术研究与应用”在住房和城乡建设部组织下完成课题验收,得到验收专家组的高度评价,认为该成果在基础研究、技术研发和工程应用方面均具有明显的创新性。

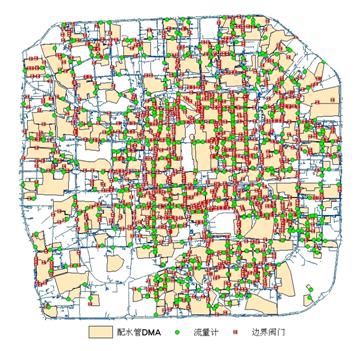

课题组在以下几个方面取得了重要进展:首先,利用信息挖掘与建模技术,成功开发了基于管道历史失效数据和管道属性等信息的管网失效概率预测模型,定量预测了全市不同管段的失效概率,确定了漏失重点监测区;其次,建立了基于GIS网络可达性分析的噪声记录仪优化布设方法与应用流程,并以获得的大量漏失信号为基础,开发了漏失信号甄别模型与漏失点辅助定位模型,提高了漏失点的定位精度;第三,针对北京市管网的独立计量分区(DMA)开展了系统的研究与应用实践,确立了特大型城市复杂环状管网DMA分区的基本原则与实施流程,完成了主城区管网的DMA分区规划;最后,结合供水企业管理特点,开发了《供水管网漏失监测预警与控制系统》的软件管理平台与使用手册,将新技术与管网日常管理工作融合,切实推进技术成果在供水企业中的应用。

该研究成果为优化城市供水管网漏损监测与实施精细化科学管理提供了重要依据,已成功应用于北京市自来水集团的日常检漏与管网管理工作中,并形成了固定的应用方案。自系统实施以来,北京市供水管网DN75及以上破损逐年减少,暗漏检出率显著提高,管网漏水量有效降低。此外,北京市自来水集团应用上述成果成功完成了“中非合作论坛”、“北京奥运”、“两会”等重大政治活动期间供水安全保障等任务,取得了显著的经济效益与社会效益。

图1 北京市城区供水管网漏失概率预测

图2 北京市主城区供水管网DMA分区规划