“向经典看齐”是生态环境研究中心主任朱永官院士发起,由生态环境研究中心青年学术委员会委员解读经典论文的系列活动。本活动旨在鼓励青年科研人员勇于挑战高难度的科学问题,抢占科技制高点,向本领域顶尖的科学家看齐,力争取得原创性、颠覆性成果,传承经典、砥砺前行。

经典论文解读: 重金属吸附到天然沉积物上的络合模型

解读人:庄媛、杨晓芳

作者:Xianghua Wen, Qing Du, Hongxiao Tang (汤鸿霄院士,我国环境水化学开拓者)

文章标题:Surface Complexation Model for the Heavy Metal Adsorption on Natural Sediment

文献来源:Environmental Science & Technology, 1998

被引次数:108次(web of science)

论文背景:重金属在沉积物上的吸附行为影响其迁移与归趋,但传统经验模型(如Langmuir等温线)难以解释吸附机制。1975年瑞士著名学者Werner Stumm教授基于热力学原理以及配位化学和双电层理论提出了表面络合模型(SCMs)理论,经过二十余年发展已成功用于描述重金属在纯矿物-溶液界面的吸附,但在天然吸附材料中的应用仍有限。基于此,本研究以中国乐安江沉积物为对象,通过电位滴定和吸附实验,系统评估了三种SCMs模型用于描述天然水体颗粒物对重金属吸附行为的表现。这篇论文是环境水质学实验室成立后在ES&T期刊上发表的第一篇文章,论文三位作者全部为中国学者,并于2000年入选美国科学情报研究所世界1000篇SCI经典引文奖。

关键结论:

三种表面络合模型,恒定电容模型CCM、扩散层模型DLM、三层模型TLM,均能良好拟合实验数据,预测吸附行为时相对误差相近。研究证明,SCMs可有效应用于天然材料,为重金属环境行为预测提供了新工具。

研究方法:

- 实验样品:中国江西省乐安河的沉积物样本,样品矿物相组成以伊利石(71%)、高岭石(15%)、绿泥石(14%)为主,比表面积13.3 m²/g,pHpzc为4.2。

- 电位滴定实验:在不同离子强度(0.1、0.01、0.001 mol/L NaNO3)下进行,以获取样品表面电荷与pH的关系数据,用于确定表面位点密度、pHpzc和表面酸性常数。

- 吸附实验:选择Cu和Cd作为吸附质,在恒定pH和不同金属浓度下测定吸附等温线,在不同pH和固定金属浓度下测定吸附边缘曲线。

- 双电层模型结构:CCM,所有特异性吸附的离子都被分配到唯一的双电层平面内;DLM,界面区域设置了两个平面,一个用于吸附H⁺、OH⁻和所有特异性吸附物种的平面,另一个代表所有反离子最接近距离的扩散层平面;TLM,在界面区域设置了三个平面,包括一个用于吸附H⁺、OH⁻和强吸附离子的表面平面,一个用于弱吸附离子的近表面平面(β-平面),以及一个代表解离电荷最接近距离的扩散层平面。DLM和TLM通过泊松-玻尔兹曼方程描述扩散层中离子、电荷和电位的分布,利用古依-查平斯基方程来描述表面电荷与电位之间的关系。

- 参数估计方法:采用图形外推法和非线性最小二乘优化法(使用FITEQL 2.0程序)来分析数据,确定模型参数。

主要发现与结论:

- 重金属Cu和Cd离子的吸附行为

吸附热力学和吸附pH边实验结果表明,沉积物样品对Cu和Cd的吸附量均随pH升高而增加,吸附等温线呈Langmuir型,并且对Cu的吸附亲和力显著高于Cd。

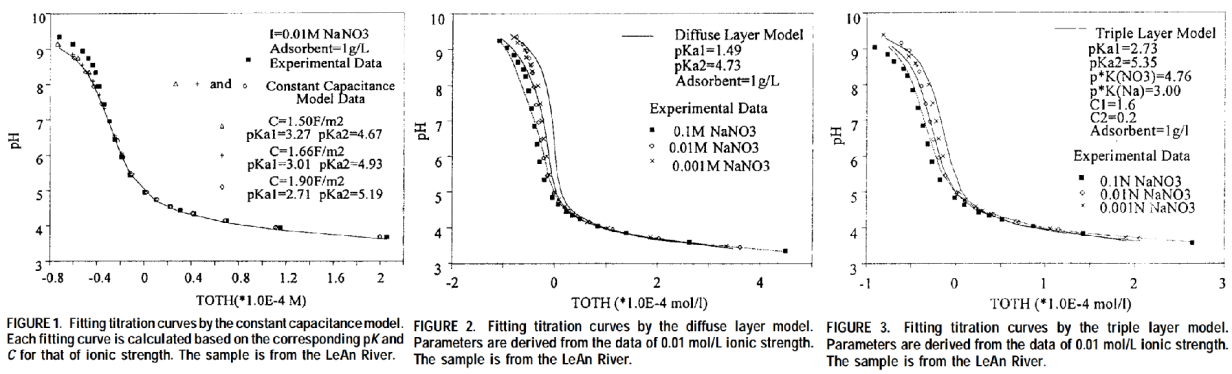

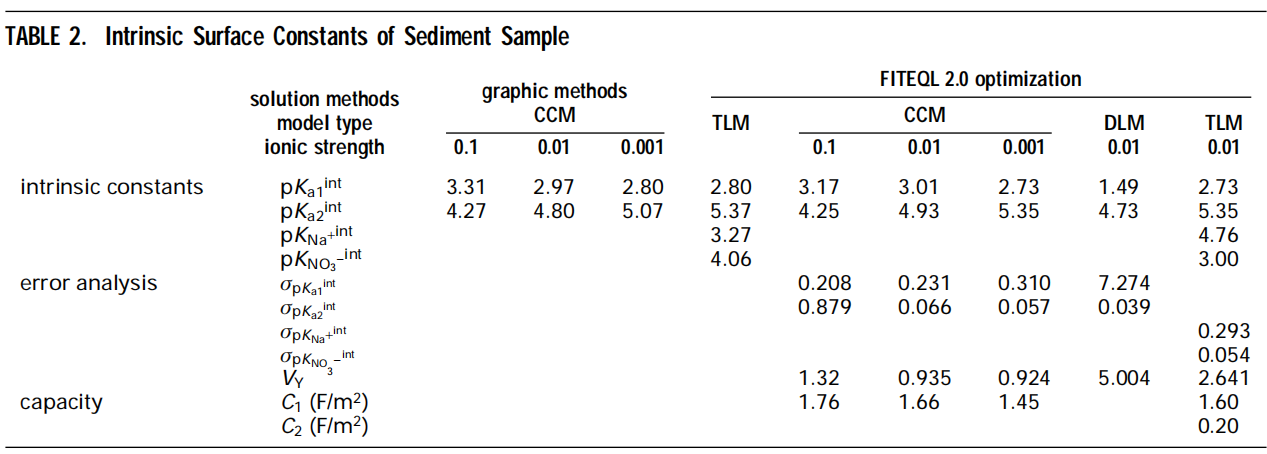

- 电位滴定确定沉积物颗粒表面固有酸性常数(图1-3,表2)

- 通过图形法和CCM模型拟合实验数据,分别得到三个离子强度下的界面电容和表面羟基的固有酸性常数pKa1int和pKa2int。

- DLM模型拟合电位滴定数据,得到表面羟基的固有酸性常数pKa1int和pKa2int。

- TLM模型拟合电位滴定数据,得到两个电容(C1和C2)和四个固有酸性常数(pKa1int、pKa2int、pKNO3-int和pKNa+int)。

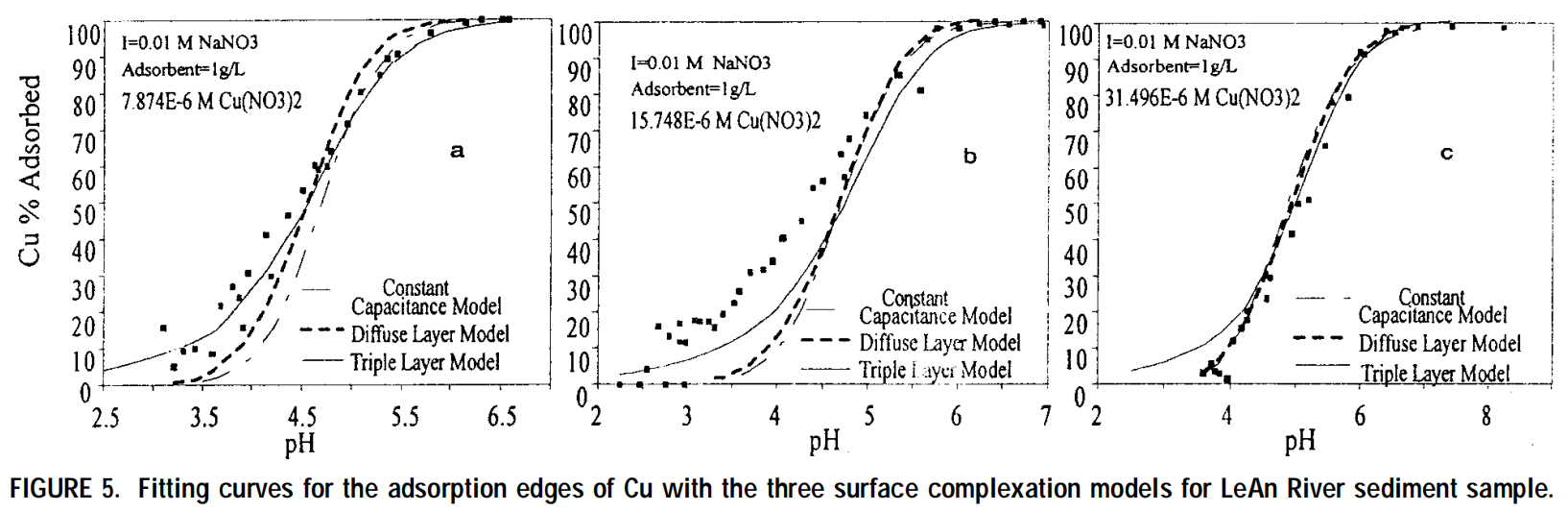

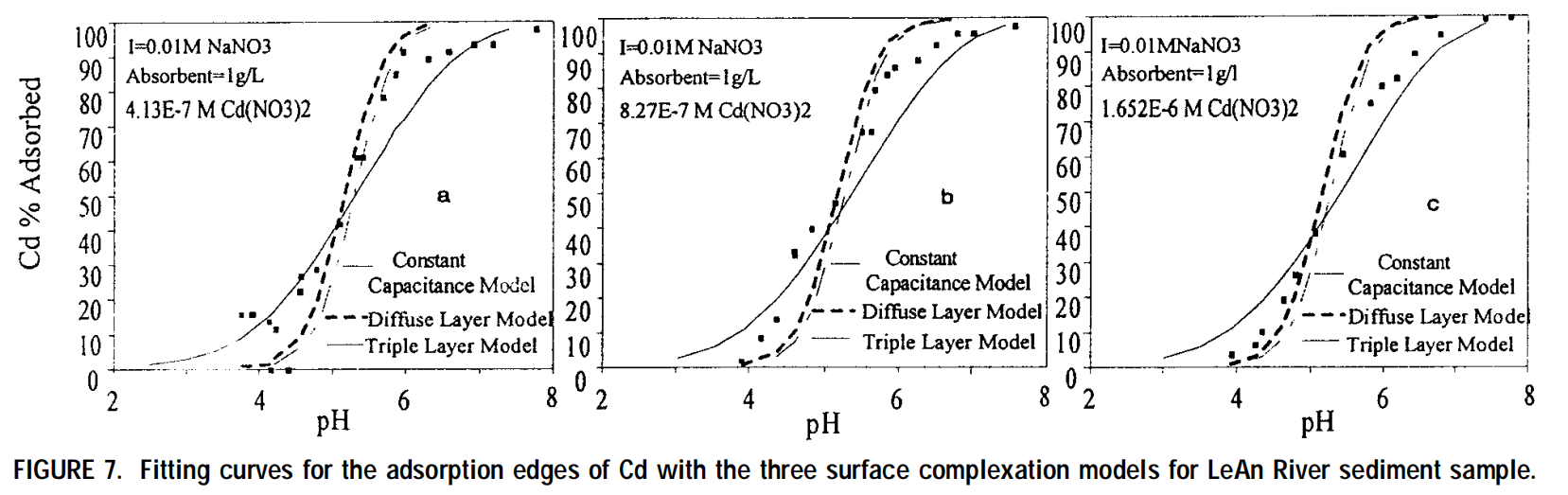

- 重金属吸附实验数据拟合

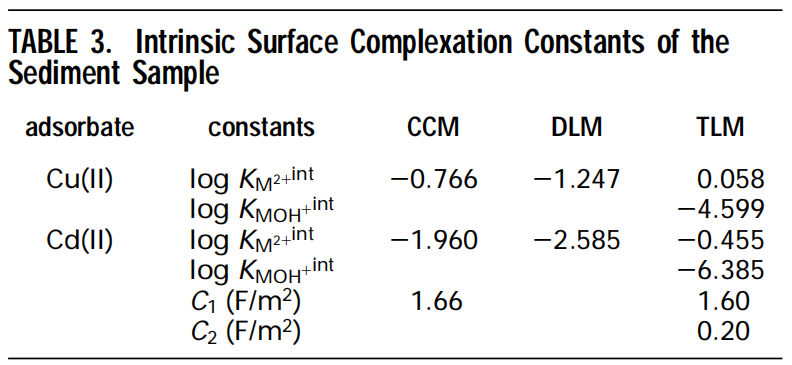

三个SCM模型能很好地解释Cu和Cd的pH吸附边缘实验数据(图5),拟合得到的沉积物与Cu离子的表面络合常数大于Cd离子(表3),说明对Cu的吸附亲和力更强,与吸附等温线的结果一致。三个模型拟合结果的相对误差均在15%以内。

意义与反响:

这项研究在相同的体系中同时应用三种SCM模型,虽然三种模型在参数确定和应用难度上存在差异,但证明了表面络合模型可用于天然水体颗粒物吸附重金属离子行为的描述和预测。该文章发表后在国际上引起巨大反响,填补了SCMs在天然沉积物中应用的空白,验证了SCMs在复杂天然水体颗粒物吸附行为研究中的适用性,推动重金属污染预测从实验室向实际环境扩展。