“向经典看齐”是生态环境研究中心主任朱永官院士发起,由生态环境研究中心青年学术委员会委员解读经典论文的系列活动。本活动旨在鼓励青年科研人员勇于挑战高难度的科学问题,抢占科技制高点,向本领域顶尖的科学家看齐,力争取得原创性、颠覆性成果,传承经典、砥砺前行。

经典论文解读:水处理氧化工艺:我们在正轨上吗?

解读人:董慧峪

作者:Urs von Gunten

文章标题:Oxidation Processes in Water Treatment: Are We on Track?

文献来源:Environmental Science & Technology, 2018, 52, 5062-5075

研究背景:

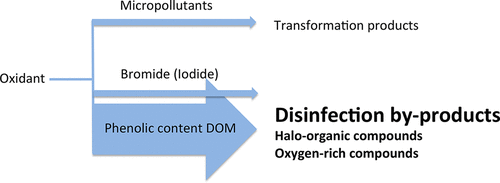

化学氧化工艺在水处理中的应用已有一个多世纪的历史,起初是作为消毒工艺,后用于降解水中的无机/有机污染物。化学消毒与砂滤的结合使得介水传播疾病发病率大幅下降,这也是人类公共卫生领域的重大创举之一。从上世纪70年代中期开始,随着饮用水中消毒副产物(DBPs)氯仿的检出,逐步发现氯化过程中生成的数百种卤代DBPs与膀胱癌/不良妊娠反应之间存在关联。DBPs是由化学氧化剂与水中基质如溶解有机物(DOM)、溴/碘离子反应生成的。因此,在饮用水处理中,消毒效果与DBPs生成之间的平衡(即急性毒性风险与慢性毒性风险的权衡)需通过科学评估以实现精准控制。当前国际主流共识将消毒保障微生物安全列为首要目标,不因过度控制DBPs生成而影响消毒效果。欧洲部分国家(如荷兰、瑞士)已不在供水系统中投加化学类消毒剂来规避DBPs长期暴露的健康风险及氯残留引发的口感与异味问题。需要指出的是,此类工艺尝试需通过水质化学风险与生物风险的系统性控制(水源地保护与自然净化、多屏障处理工艺、管网水质稳定技术)作为支撑。

氧化工艺降解有机微污染物的技术难点在于会生成具有毒性的降解产物。因此,应用氧化工艺降解微污染物时应着重考虑:(1)反应动力学,以控制目标污染物的降解效率;(2)降解产物的生成机制;(3)背景基质生成DBPs;(4)降解产物和DBPs引发的毒性效应。在水处理氧化工艺中,难以通过测试水中所有(上千种)有机微污染物的降解来评估氧化效果。基于此,本文提出需以多学科交叉研究为基础,结合动力学、转化机制、DBPs生成及其毒性效应预测评估氧化工艺的效能。

研究结果

氧化工艺对特定目标化合物缺乏选择性是其主要局限,也是在应用中难以避免的挑战之一。水中普遍存在的背景基质会降低氧化处理效率,并引发DBPs生成等非预期结果。此外,有机微污染物在氧化中并非被彻底氧化,而是转化为多种产物。在连续的转化过程中,单个转化产物的浓度会逐渐降低,但某些情况下转化产物的毒性可能高于原化合物。我们如何确保氧化处理方式的风险不会超过其效益?尽管无法完全控制风险,但可通过严格的评估将其最小化。基于作者在氧化水处理与废水处理工艺领域超过25年的研究经验,未来水处理领域的氧化工艺研发应侧重:

氧化工艺能否有效降低微污染物浓度?动力学参数是氧化工艺降解污染物效率的关键。基于已有发现,我们可评估氧化反应的动力学参数,用于预测污染物在实际氧化工艺的降解效率。开发新氧化工艺时,其整体能耗和运行成本需与基准工艺(如氯化、臭氧或紫外处理工艺)相当或更低。随着技术的不断发展,新氧化工艺的效率有望持续提升。未来针对现有及新氧化工艺,可开发基于计算化学的动力学预测工具来评估工艺氧化污染物的动力学参数。

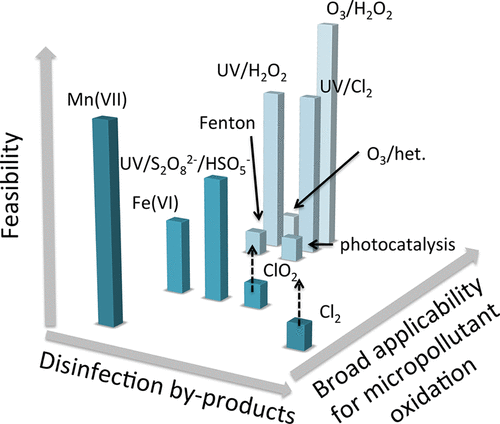

图1 化学氧化剂/工艺在城市水处理中减少微污染物的比较

有毒降解产物形成的水质风险有多大?对于特定氧化剂和功能基团,可通过预测工具评估转化产物的形成风险。将这些工具与分析方法结合,可阐明转化产物的种类及其潜在的毒性效应。在未来的研究中,需填补与功能基团和氧化剂相关的基础数据空白;改进靶向与非靶向分析的工作流程与数据分析方法,并明确微量污染物氧化产物与背景基质氧化产物的差异性。在毒理学测试方法开发方面,需建立灵敏、稳定、标准化且高通量的毒理学测试方法,涵盖多种人体毒理学和生态毒理学有害结局终点。

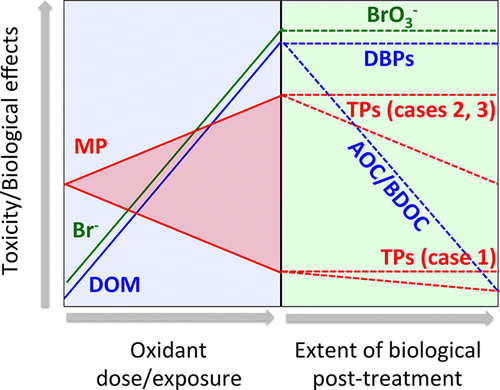

图2 含微污染物的水在氧化处理中毒性/生物效应的变化与氧化剂剂量/接触和生物后处理的关联性

水背景基质如何影响氧化?由于天然或排放废水中DOM的多样性与复杂性,有毒DBPs的生成预测仍处于初步阶段。未来研究需量化DOM的活性官能团以更准确地预测氧化效率及后续DBPs的生成。

图3 水中不同组分消耗氧化剂的占比。DOM是水处理过程中氧化剂的主要消耗者,其次是溴/碘离子,微污染物消耗氧化剂的贡献最小

如何选择最适宜的氧化工艺?氧化处理的复杂性决定了在实际应用中应不断优化氧化工艺,并与其他处理技术(如生物降解/吸附)相结合,以同步去除转化产物并发挥多屏障工艺的协同作用。氧化处理后的生物/吸附处理在控制DBPs生成和转化产物方面具有显著优势,应优先应用此类组合工艺。同时,氧化工艺的组合应用需考虑不同应用场景的适配性(从市政供水到单个用户),并重点关注、解决其他水质参数(如溴离子)对氧化效能的影响。

意义与反响

文章自发表至2025年3月15日已被引用533次(Web of Science)。

作者简介

Urs von Gunten教授曾任瑞士联邦水质科学技术研究所(Eawag)饮用水能力中心主任、洛桑联邦理工学院(EPFL)教授。研究方向为氧化/消毒水处理技术,率先研究了氧化工艺中微量污染物的降解动力学与机制,推动臭氧、过氧化氢等氧化剂在水处理中的高效应用;明确了氯、臭氧等消毒剂与天然有机物反应生成副产物的关键路径,提出了优化消毒工艺以减少有害副产物的策略;建立了氧化工艺数据库,涵盖数千种污染物的降解速率与路径;提出了“从动力学到毒性评价”的研究框架,并将基础研究与工程实践紧密结合,显著提升水处理技术的环境友好性。Urs von Gunten教授长期与中国科学院生态环境研究中心(中国科学院国际杰出学者)、清华大学、哈尔滨工业大学等国内科研机构、高校科研人员开展国际合作,推动中欧在水质安全领域的联合研究。发表高水平论文逾300篇,H指数位列全球环境科学与工程领域前1%,2023年荣获Outstanding Achievements in Environmental Science & Technology Award。

论文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.8b00586