“向经典看齐”是生态环境研究中心主任朱永官院士发起,由生态环境研究中心青年学术委员会委员解读经典论文的系列活动。本活动旨在鼓励青年科研人员勇于挑战高难度的科学问题,抢占科技制高点,向本领域顶尖的科学家看齐,力争取得原创性、颠覆性成果,传承经典、砥砺前行。

经典论文解读: 直接观测大气气溶胶成核过程

解读人:楚碧武

论文背景:新粒子生成是大气颗粒物(数浓度)的主要来源,对大气颗粒物的气候效应具有重要影响。揭示新粒子生成,特别是其成核过程的物理化学机制,对于建立准确的气候模型和科学的污染控制策略至关重要。然而,由于对成核生成的2nm以下的大气颗粒物的测量十分困难,极大限制了对成核过程的理解。开展成核过程中关键团簇的浓度、组分以及2nm以下纳米颗粒物的测量成为揭示气溶胶成核机制的关键。

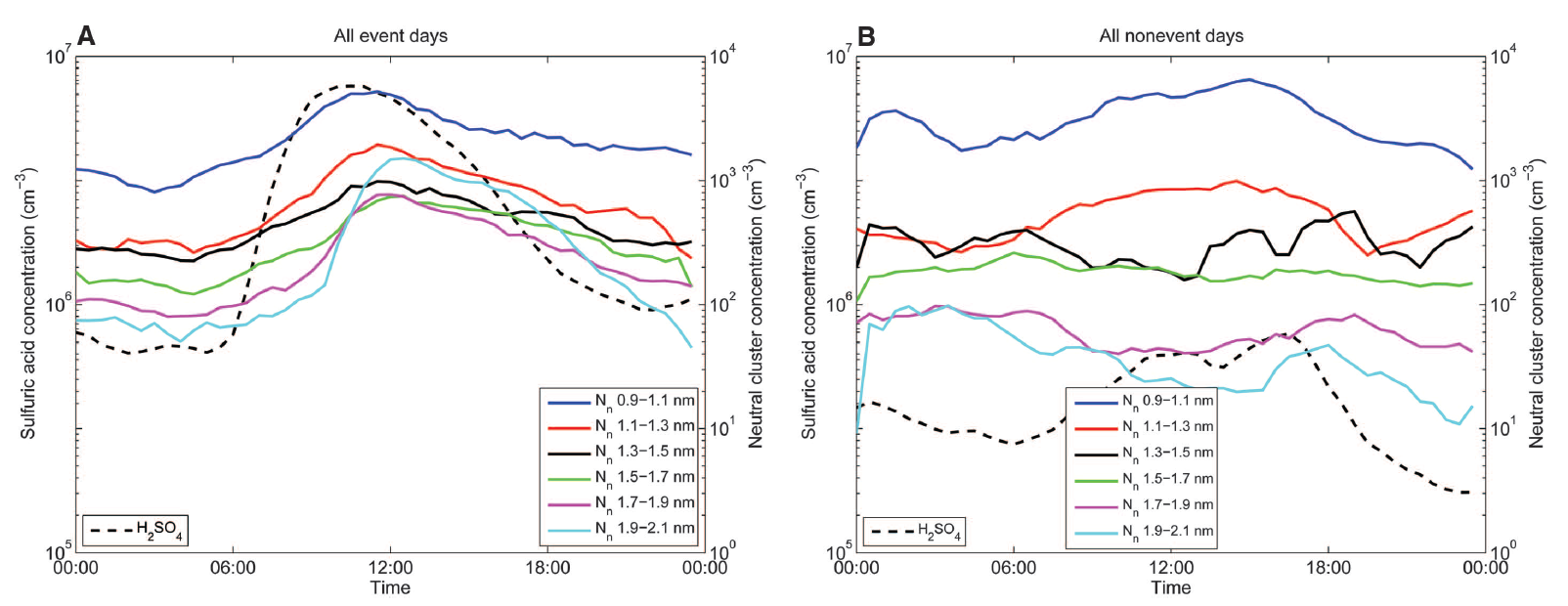

主要发现与结论:本文的作者利用先进的检测技术,在芬兰北部Hyytiala森林地区对大气离子、中性团簇、1-2nm粒径段的纳米颗粒物、以及硫酸、挥发性有机物、氨气等气体污染物开展了综合观测。观测结果表明,中性团簇在大气颗粒物成核过程中起主导作用。通过对比有明显成核现象的新粒子生成天和无新粒子生成的其它日期,发现大气中始终存在2nm以下的中性团簇,其浓度比3-12nm粒径段的颗粒物高一个数量级。其中0.9-1.3nm粒径段的团簇在新粒子生成天和其它日期的浓度和日变化特征都非常相似;在新粒子生成天,1.3-2.1nm的团簇出现了明显的日间峰值,但在其它日期则没有出现,表明这一粒径段范围的大气团簇的形成是能否产生新粒子生成事件的关键。同时,观测发现1.3-2.1nm的团簇的日间峰值紧随气态硫酸,验证了1-3nm的团簇/颗粒物的生成速率和气态硫酸浓度密切相关;观测数据也显示一些分子量为300-450Th的高含氧有机物浓度和1.2-1.7nm的团簇浓度具有明显的正相关关系,表明有机物也参加了气溶胶成核过程。大气团簇浓度总体上随粒径增加而迅速下降,但粒径增长速率随粒径增加而不断增大。最小尺寸的团簇上(<1.2nm),气态硫酸的摄取和挥发同时发生,导致了其非常慢的粒径增长速度。1.2-1.7nm粒径段的团簇/颗粒物的粒径增长基本可以通过气态硫酸来解释,但需要一个中性分子(如氨气,有机胺或者有机物,其中有机胺具有最强的稳定能力)的结合来增加团簇的化学稳定性。

白天硫酸浓度(左 y 轴)和不同尺寸大小的中性团簇浓度(右 y 轴)在新粒子生成天(A)和无新粒子事件的其它日期(B)的日变化

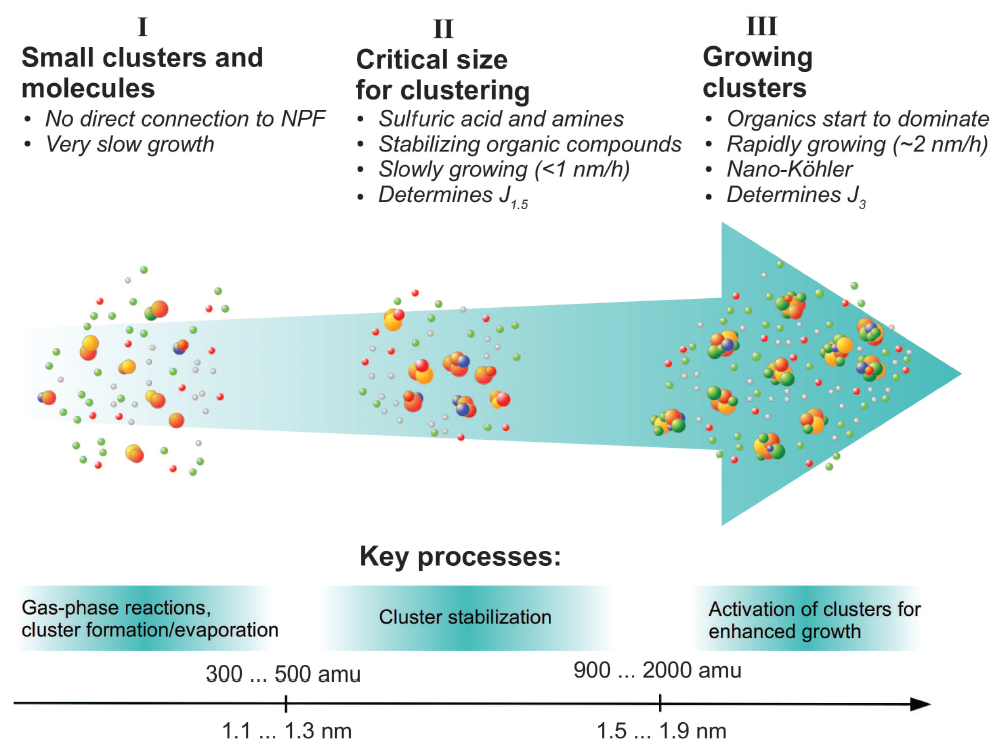

同时,该论文通过对比不同粒径的团簇/颗粒物的生成速率,指出小于1.5nm的团簇,由于其凝结蒸汽的高蒸发量,难以发生相变,导致大气成核的临界尺寸在1.5nm左右。在此基础上,论文提出了大气气溶胶生成的基本途径:(I)生成可凝结分子和小团簇;(II)硫酸分子、碱性分子(氨气或者有机胺)和有机分子形成临界团簇;(3)团簇快速增长为3nm左右的纳米颗粒物。

新粒子生成过程中大气中性团簇的主要粒径段及其关键理化过程

意义与反响:该论文提供了关于大气颗粒物成核过程的直接观测数据,揭示了大气颗粒物复杂的成核过程和关键影响因素。研究还指出了有机物在大气颗粒物形成和增长中的重要贡献,以及其在生物圈、云和气候反馈过程中的关键作用。

该文章发表后在国际上引起巨大反响,促进了直接观测气溶胶成核过程以及高含氧有机物的先进仪器和技术的发展,极大地推动了新粒子生成相关领域的科学研究,目前SCI引用800余次。