热解是废弃生物质重要的热化学转化技术。市政污泥是典型的废弃生物质,污泥热解衍生生物炭富含碳、磷(P)硫(S)和其他作物所需的营养组分,具有广阔的土壤应用前景。污泥中P、S元素在土壤重金属钝化过程中起着关键作用,但是目前污泥生物炭中P、S进入土壤后其形态分布、转化特征和归趋尚不明确;另外,关于污泥热解-土壤应用过程中碳封存及温室气体排放缺乏系统研究。刘振刚研究组近期利用同步辐射中能X射线近边吸收结构(XANES)等原位表征技术研究了污泥生物炭中P、S在热解及土壤老化过程中形态演化的分子机制,并首次通过生命周期评价方法量化了污泥热解-污泥生物炭土壤应用系统中碳足迹。相关成果发表在Environmental Science & Technology(doi: 10.1021/acs.est.2c00632)和Journal of Cleaner Production(2022, 358, 132057)期刊。

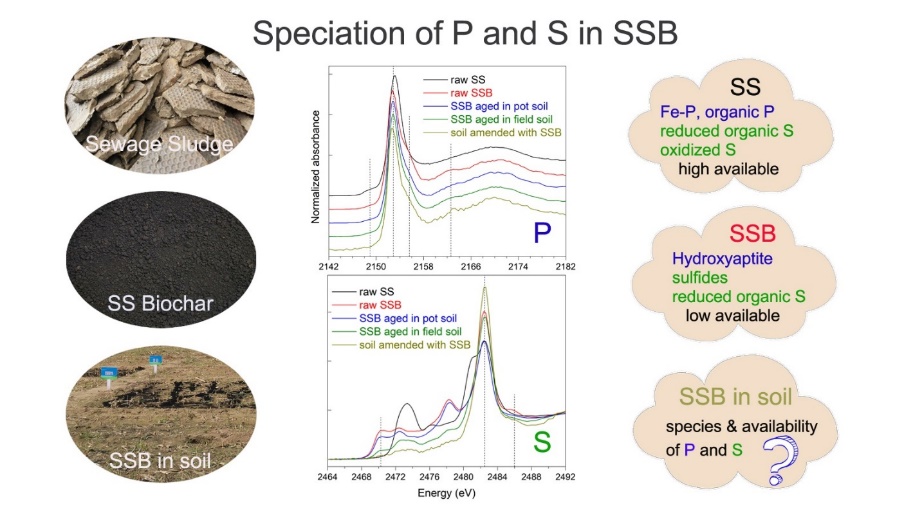

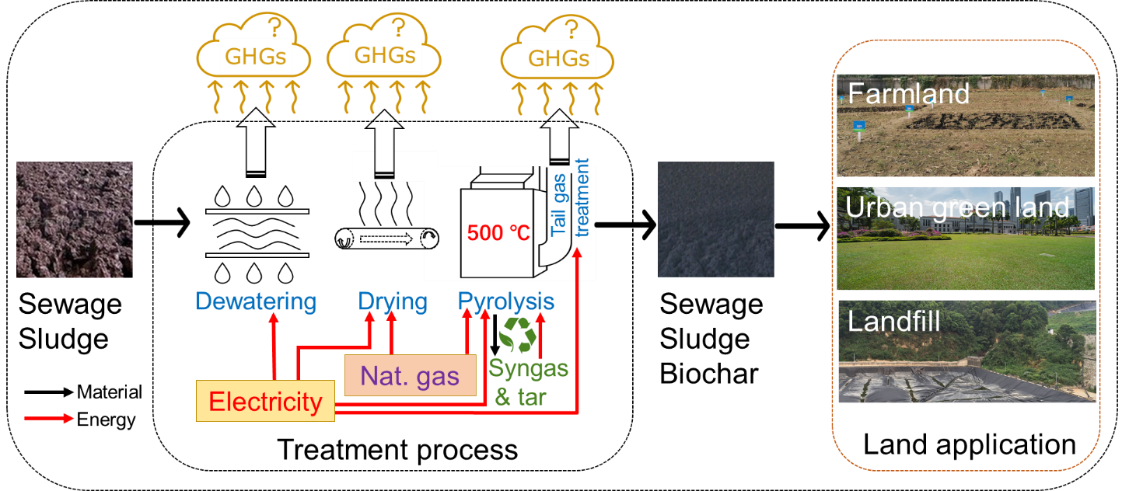

结果表明,污泥中磷酸铁(Fe-P)、有机磷在热解处理过程中转化为更稳定的类羟基磷灰石结构化合物,而热解过程中超过58%的硫被还原为S2-并与污泥中重金属等阳离子形成稳定的硫化物;在土壤老化过程中,污泥生物炭中稳定态磷又逐渐转化为有效性相对较高的形态(钙弱结合态磷),而硫化物逐渐被氧化、转化成活性高的无机硫酸盐形态。此外,由于对氧化还原环境响应机制差异,污泥生物炭中磷、硫在盆栽和大田土壤中呈现明显不同的形态变化特征。热解过程中磷、硫通过吸附、沉淀及硫化等反应影响并显著降低了污泥-土壤系统中重金属的有效态含量和环境风险。通过生命周期评价体系对污泥热解及其土地利用过程中碳足迹和关键影响因素进行量化和敏感性分析,结果显示,相对于传统污泥厌氧消化-土地利用、填埋、焚烧等处理方式,污泥热解-土地利用碳排放消减率可达53%以上,碳减排优势显著。

以上研究成果阐明了生物炭-土壤系统中典型有益元素形态演化规律、碳足迹及其关键影响因素,为废弃生物质无害化处理、资源化利用和固碳减排提供重要理论支持。

以上研究工作得到了国家自然科学基金和山东省重大科技创新工程等项目资助。

论文链接详见:

https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.est.2c00632

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965262201664X

固体废弃物处理与资源化实验室

2022年5月9日