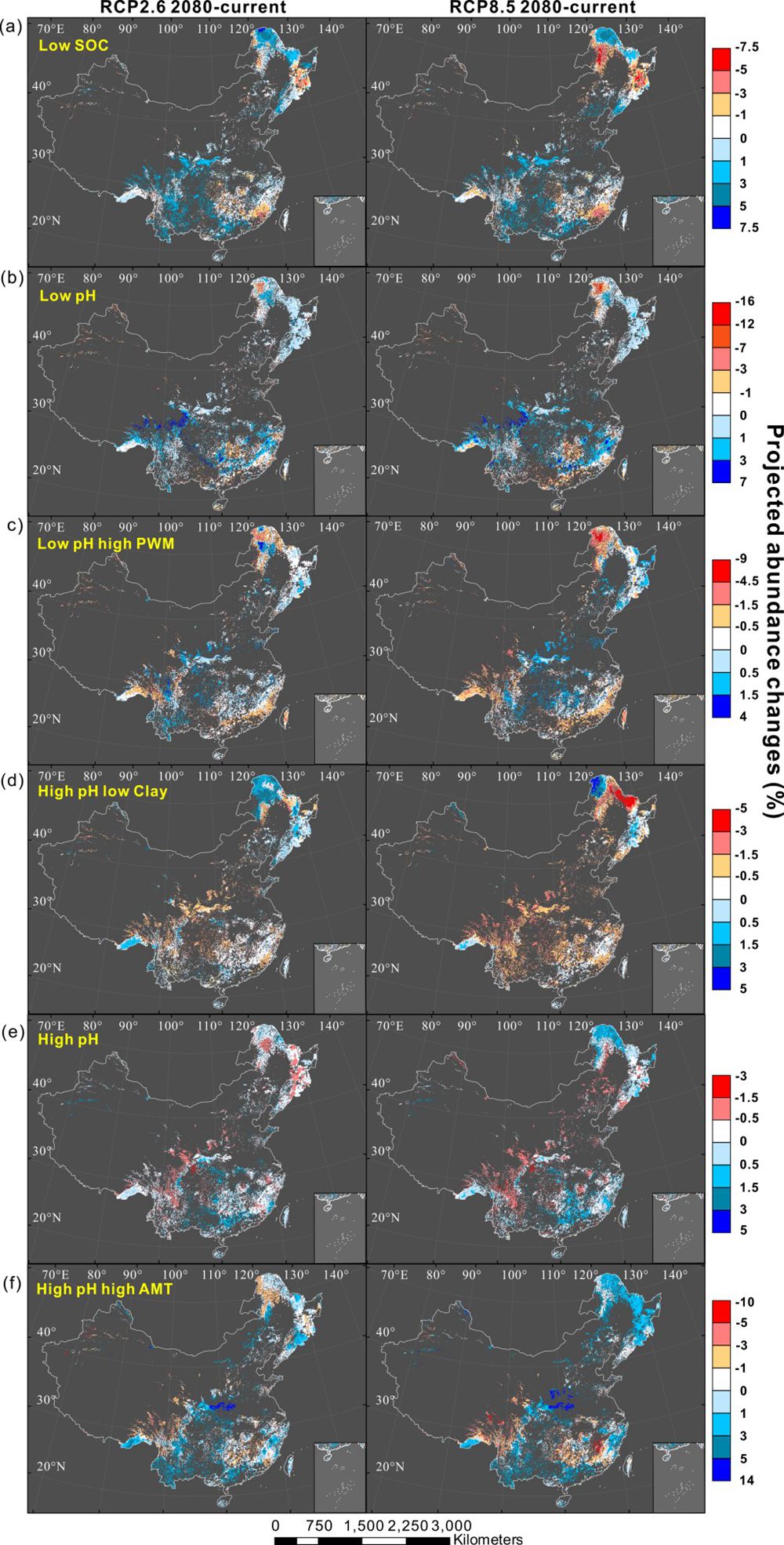

尽管微生物-土壤属性-气候变化的相互影响已得到了越来越多的重视,但由于微生物群落高度复杂而各物种对气候和环境因子的响应也不尽相同,因此气候变化模型中还很难使用微生物的组成和多样性数据进行直接的优化。生态环境研究中心环境生物技术院重点实验室的邓晔研究团队联合沈阳生态所梁超团队、西双版纳热带植物园张一平团队、朱永官院士、植物所韩兴国研究员、林科院张于光研究员和美国俄克拉荷马大学周集中教授,依托土壤生物专项,获得了中国森林生态系统中1600多个样点的土壤微生物群落组成和土壤环境因子大数据。首先通过提取核心微生物并根据其生境偏好性归类为不同的生态集群,既考虑了微生物物种对环境条件变化响应的差异,又降低了微生物群落高度复杂性带来的困难,大大提高了可操作性。其次结合气候环境因子栅格数据,通过Cubist模型,基于环境-气候数据建立了当前和未来气候变化背景下(RCP2.6 和 RCP8.5)不同生态集群的地理学分布模式(图1)。通过分析发现不同生态集群分布在当前气候条件下的热点区域在空间上并不重叠;而在未来气候变化的背景下,这些不同的生态集群响应的敏感区域不同,进而产生一系列热点区域的迁移。这些变化一方面可以指示集群内微生物对未来气候变化的空间适应性,另一方面考虑到每一类生态集群所代表的环境偏好性,这些变化也可进一步用来预测未来的土壤生态效应,如土壤酸化、土壤有机碳库的变化等。这一研究结果为推动微生物生态研究从现有规律到模型预测做出了贡献。

该研究成果于近期发表于中科院、国家自然基金委、Elsevier联合出版的自然科学综合性期刊Science Bulletin上。论文第一作者为研究组助研王尚、特别研究助理冯凯博士及沈阳生态所鲍雪莲副研究员。该研究获得了中国科学院战略性先导科技专项等项目的支持。文章链接如下:https://doi.org/10.1016/j.scib.2021.01.021

图1 不同生态集群在未来气候情景下(RCP2.6和RCP8.5)相比于当前气候条件的丰度变化

中国科学院环境生物技术重点实验室

2021年1月25日