环境化学与生态毒理学国家重点实验室曲广波等在单细胞生物四膜虫对低剂量纳米颗粒的摄入特征研究中取得进展,相关成果于近日以“Heterogenous Internalization of Nanoparticles at Ultra-Trace Concentration in Environmental Individual Unicellular Organisms Unveiled by Single-Cell Mass Cytometry”为题发表于ACS nano(2020, 14, 10, 12819–12827)(DOI: 10.1021/acsnano.0c03587)。

四膜虫是在水生食物链底端的微生物,其生物量可达浮游动物的一半以上。水环境中的纳米材料可被水生单细胞生物摄取,是纳米材料进入食物链的重要途径之一。研究纳米材料在单细胞水生生物体内累积,对理解纳米材料在生态环境中的迁移、转化、归趋及其生态毒理与健康效应具有重要意义。纳米材料的暴露浓度是其生物累积过程中最重要的因素之一。然而,受到检测技术的限制,目前的研究大多使用了比实际环境浓度高多个数量级的暴露浓度,无法反映实际环境暴露特征。此外,个体间的异质性也常常被忽略。例如,一些具有独特的生理或摄取特性的个体无法得到识别。

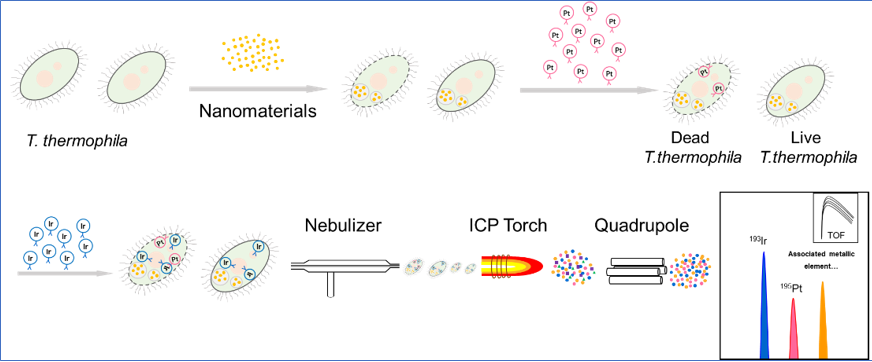

单四膜虫细胞中金属纳米颗粒检测原理

该研究基于质谱流式细胞仪,建立了高通量的单个四膜虫细胞中痕量金属检测方法(图1),探究了环境相关剂量下四膜虫对纳米金颗粒(AuNPs)的吸收和外排特征。在1 ng/mL的AuNPs暴露过程中,四膜虫主要通过主动吞噬将AuNPs快速的吸收到细胞内,在撤除暴露后四膜虫也可以快速的将AuNPs排出细胞,但仍有少量AuNPs不能被排出而累积在细胞中。另外,四膜虫表现出了很高的异质性,四膜虫对AuNPs的摄入差异可达数千个AuNPs。即使在极低的暴露剂量下(0.001 ng/mL),仍然有少数四膜虫可以吞噬数百个纳米颗粒,揭示了环境相关剂量下纳米材料的生物累积风险。

该研究为极低暴露剂量下金属纳米颗粒的单细胞水平生物累积与毒性效应研究提供了新方法。该研究得到了国家自然科学基金和中国科学院青年创新促进会的支持。

文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.0c03587

环境化学与生态毒理学国家重点实验室

2020年11月11日