中科院生态环境研究中心环境纳米技术与健康效应重点实验室宋茂勇研究组在非标记纳米颗粒活细胞成像方面取得重要进展,相关研究成果以封面文章在顶级化学期刊《Journal of the American Chemical Society》上发表,博士生王丰邦为论文第一作者。

纳米材料在众多领域,特别是生命科学和医学领域得到广泛应用,其环境与健康风险备受关注。实时观察纳米颗粒的细胞摄入、胞内分布以及转化过程,对于深入了解和准确把握纳米颗粒的生物学特性及其安全性评价具有重要意义。对于非标记的纳米颗粒,现有的技术手段,如电子显微镜和暗场显微镜,均不能做到长时间的实时观察,特别是不能实现对纳米颗粒和生物分子的同时示踪观测。针对该科学问题,宋茂勇研究组开发了一种基于共聚焦显微镜的散射光成像新技术,实现了对活细胞内非标记纳米颗粒和荧光标记生物分子的同时成像。

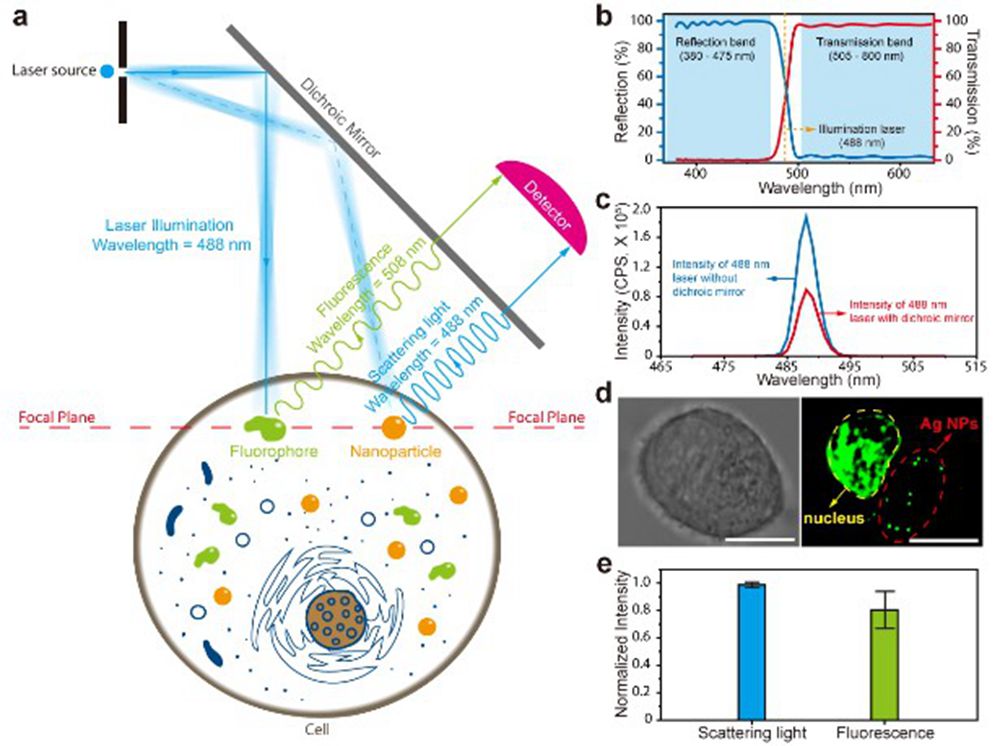

图1基于共聚焦显微镜的胞内纳米颗粒散射光成像技术

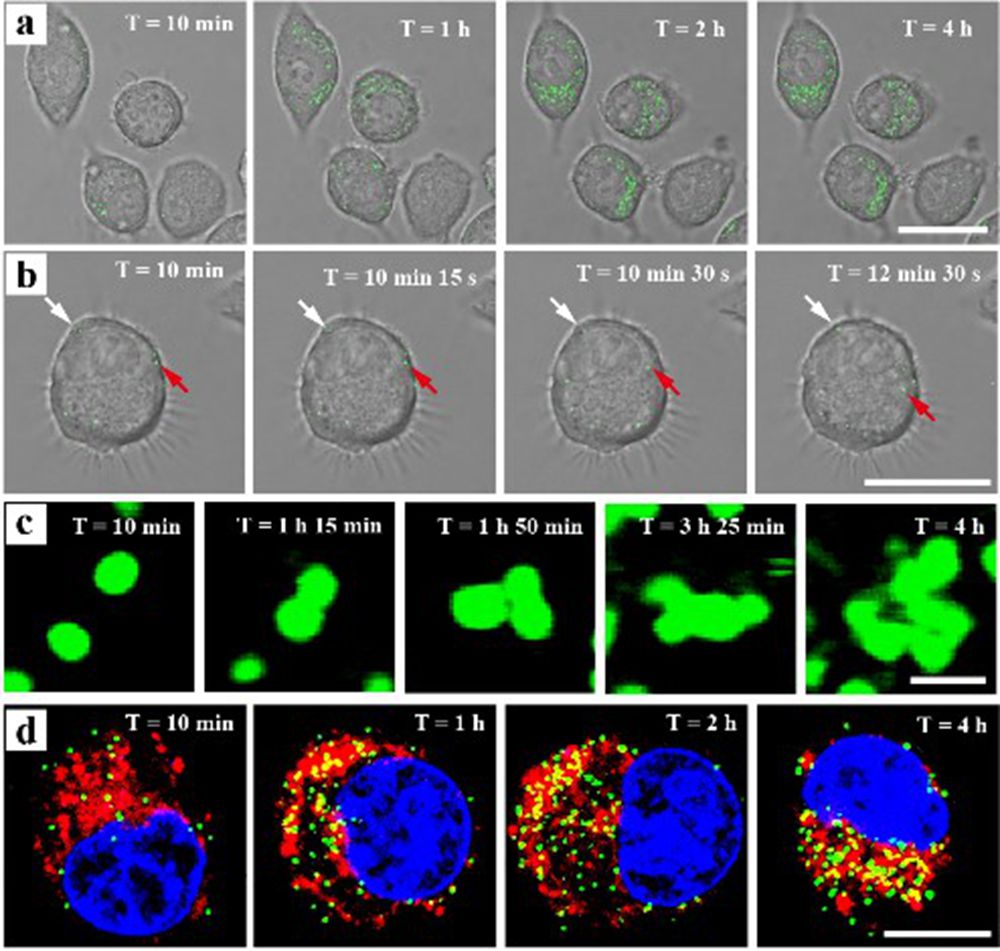

宋茂勇研究组发现百分之五十的激发光可以通过共聚焦显微镜中二向色镜全反射波长和全透射波长之间狭窄的“cut-on/off”过渡区。利用这一特性,可在共聚焦显微镜荧光通路模式下对胞内纳米颗粒的散射光进行成像分析(散射光成像,SLi)。研究表明,借助于光栅分离波长,可以用不同通道同时收集纳米颗粒的散射光和荧光标记生物分子的荧光信号,从而实现两者的同步观测。SLi成像模式可以分辨胞内20-100纳米不同尺寸的纳米银颗粒(空间分辨率10纳米),并实现胞内纳米颗粒24小时的超长连续观察。该方法可在单颗粒水平研究纳米颗粒的跨膜运输、胞内分布、转化过程以及和生物大分子的相互作用,有望在纳米医学和纳米毒理学研究方面得到广泛应用。

图2胞内纳米颗粒单颗粒水平的动态成像

以上研究工作得到了国家基金委项目和中科院先导专项B的支持。

相关文章链接: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.9b05894

环境纳米技术与健康效应重点实验室

2019年8月28日